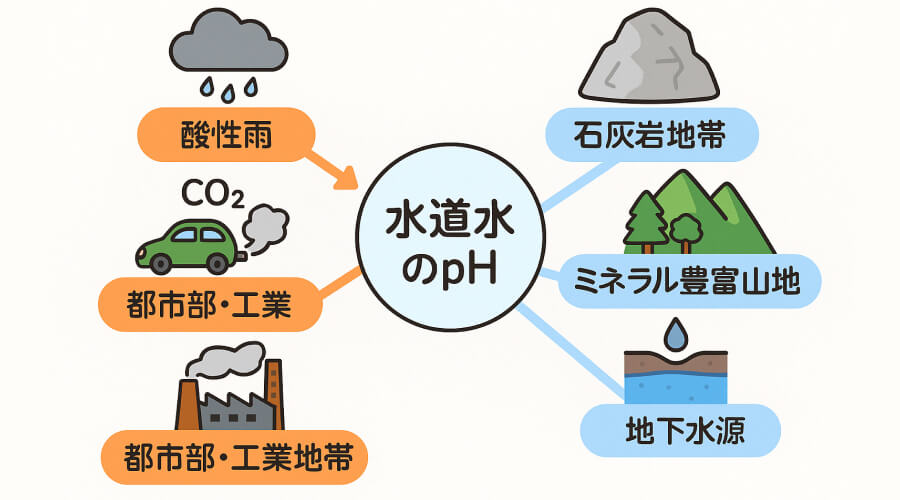

水道水やミネラルウォーターを選ぶとき、「pH値」って意識していますか?

水道水やミネラルウォーターの「pH値」は、飲み水の安全性や体への影響に関わる重要な指標。酸性・アルカリ性の違いや基準をわかりやすく解説します。

アクアソムリエ久保さん

アクアソムリエ久保さんpH値の視点から水道水を理解し、皆さんが安心して水道水を飲めるよう解説していきます。

水のpHとは?基本知識と酸性・アルカリ性の意味

私たちが日々飲んでいる水には「pH(ピーエイチ)値」という指標があります。これは水が酸性かアルカリ性かを表す数値であり、水の性質や安全性を知る上でとても重要です。

東京都水道局並びに厚生労働省の水道法によると、飲用水のpHは5.8から8.6が基準と定められてます。

この範囲内であれば人体への悪い影響はほぼなく安全とされています。

pH値の数値と分類(中性・酸性・アルカリ性)

pHは「Potential of Hydrogen(水素イオン指数)」の略で、0〜14の数値で水の性質を表現します。

| pH値 | 状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 0〜6.9 | 酸性 | レモン・酢などに近い性質。金属を溶かす場合も |

| 7.0 | 中性 | 純粋な水の理論的なpH。肌や体液に近い |

| 7.1〜14 | アルカリ性 | 重曹・石けん水などに近い性質。油を分解しやすい |

この数値が私たちの健康や暮らしにどう影響するのでしょうか?

なぜpH値が健康に関係するのか?

実は、私たちの体内環境は弱アルカリ性(pH7.35前後)に保たれており、極端な酸性やアルカリ性の水を飲み続けると、体調不良や消化器への負担を引き起こす可能性もあります。

水のpH値は、体との親和性を判断するうえでも大切な指標なのです。

例えば、pH値が低すぎると酸性が強くなり、肌荒れや消化器官に不快感を与える可能性があります。pH値が高すぎるとアルカリ性が強くなり、同様に人体に不快感や悪影響を及ぼすことがあります。pH値が高すぎても低すぎても、私たちの体には「毒」ということですね。

日本の水は安全だからこそ

水道局では、最新の技術と厳格な品質管理基準に基づきpH値を適切に管理し、公衆衛生の保護に努めています。もちろん普段の生活でpH値に常に注意を払う必要はありません。

ただ安全面でも災害時の備蓄用としても、必要に応じて浄水器や浄水ウォーターサーバーなどもぜひ検討しましょう。日常にも有事にも、自分の健康、家族の健康を守れる手助けができるかもしれません。

日本の水道水は安全?pH基準と健康への影響

水道水って本当に飲んでも大丈夫?

そんな疑問に対して、ひとつの答えになるのがpHの基準値です。

日本では、水道水に関する厳格な品質基準が定められており、その中でもpH値は人体への安全性を左右する重要な要素とされています。

水道水のpH基準値(厚労省・水道法)

日本の飲料水に関しては、厚生労働省の「水道法」により以下の基準が定められています。

これは、弱酸性〜中性〜弱アルカリ性の範囲であり、肌や内臓に刺激を与えず、安全に飲める値とされています。

pHが基準から外れるとどうなる?

pH値が5.8より低い酸性状態、あるいは8.6を超えるアルカリ性状態になると、以下のような影響が出る可能性があります。

| pH値 | 状態 | 健康・環境への影響 |

|---|---|---|

| pH5.8未満 | 酸性 | 腐食性、肌荒れ、消化器の不快感、刺激臭など |

| pH5.8〜8.6 | 基準内 | ✅ 安全・健康上問題なし |

| pH8.6超 | アルカリ性 | 腐食、皮膚の刺激、胃腸への違和感など |

pHは見た目ではわからない「水の性質」。極端な酸性やアルカリ性は配管の腐食や肌トラブルにもつながることがあります。

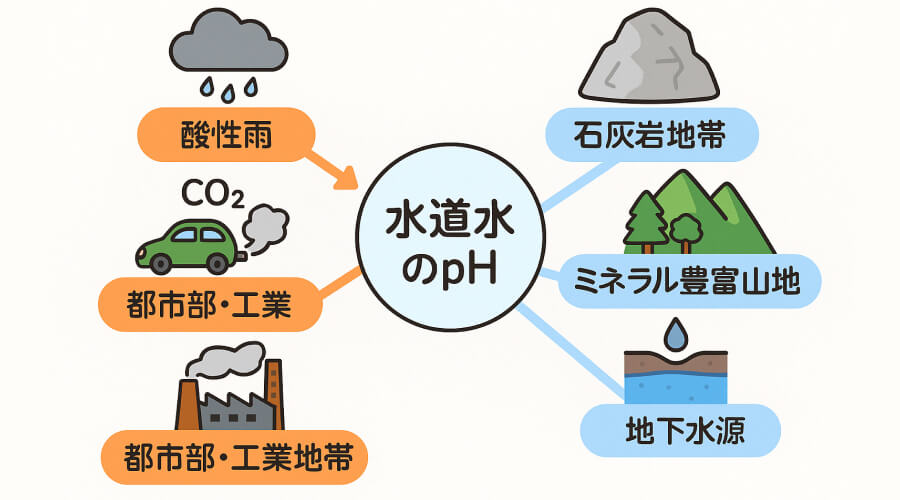

水道局によるpH調整の仕組み

私たちが蛇口から安心して水を飲めるのは、各自治体の水道局が水質を常にモニタリングし、pHを調整しているからです。

調整に使用される代表的な薬剤:

- 石灰(水酸化カルシウム) … 酸性の水を中和

- 苛性ソーダ(水酸化ナトリウム) … 弱酸性から中性化

- 二酸化炭素 … アルカリ性を下げる(炭酸を形成)

こうした化学的・物理的処理により、私たちはいつでも安心して飲めるpHバランスの整った水を使えるのです。

水の種類ごとのpH値

スーパーやコンビニ、ネット通販などで手に入る「飲料水」は、実にさまざま。その水の種類ごとにpH値の傾向も異なります。

ここでは、以下の4種類の水についてpHの特徴を比較していきます。

| 種類 | pH傾向 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| 天然水 | 7.0〜8.0 | 自然のミネラル豊富 | 普段飲み |

| ミネラル水 | 6.5〜9.0 | 製品差あり | 運動後・美容 |

| 浄水 | 6.8〜7.5 | フィルターで整った中性水 | 料理・赤ちゃん |

| 蒸留水 | 7.0→6.0台 | ミネラルゼロ | 医療用・一時的飲用 |

水のpH値を見て買う時の注意点

水のpH値を選ぶ際には、その用途や健康への影響を考慮することが重要です。

例えば、アルカリ性の水は、運動後の体の酸性度を中和するのに役立つとされています。しかし飲用水としてのpH値が極端に高い水の摂取は、体内のpHバランスを崩す可能性があるため注意が必要です。

また蒸留水はミネラルを含まないため、長期間の飲用はミネラル不足を引き起こすことがあります。

ミネラルウォーターと天然水のpH値

| 天然水 | ミネラル ウォーター | |

|---|---|---|

| 採水地 | 山間部の湧き水 雪解け水 地下水 | 天然水と同様 ※人工的にミネラルが添加される場合もある |

| pH値の傾向 | 中性〜弱アルカリ性 | 製品によってばらつきあり |

天然水のpH値傾向

- 地下水や湧水、雪解け水など自然由来の水

- pHは中性〜ややアルカリ性が多く、まろやかな味わい

- 岩石層を通ることでミネラル(カルシウム・マグネシウムなど)を含みやすい

しかし、水源によっては酸性の傾向を示す天然水も存在します。

ミネラルウォーターのpH値傾向

- 天然水を加工・処理して、人工的にミネラルを添加している場合も

- 製品によってpH値の幅が広く、中性〜アルカリ性が一般的

- 美容や健康を意識して、pHを調整した製品も多い

浄水と蒸留水のpH値

| 浄水 | 蒸留水 | |

|---|---|---|

| pH値の傾向 | 中性、中性に近い数値 | 理論上完全な中性(7.0) |

浄水のpH値傾向

- 水道水を家庭やウォーターサーバーでフィルター処理した水

- 不純物や塩素を除去しているが、pH値は基本的に水道水とほぼ同じ

- 中性(pH7前後)または弱アルカリ性が多い

浄水のpH値は、使用されるフィルターの種類やろ過技術によって微妙に変わることがありますが、大きくは変わりません。

蒸留水のpH傾向

- 水を蒸発・冷却して作られた「ほぼ純水」に近い水

- 理論上はpH7.0の完全な中性ですが、空気中の二酸化炭素を吸収することでやや酸性(pH6前後)になる傾向あり

身近な製品のpH値比較|日用品・飲料・化粧品

pHというと飲み水のイメージが強いかもしれませんが、実は私たちが毎日使っている日用品や化粧品にもpH値は深く関係しています。

製品によって酸性・中性・アルカリ性に調整されており、用途や目的に応じて最適なpH値が設計されています。

洗剤や掃除用品のpH値

洗剤やクリーナーは、その汚れに応じて酸性またはアルカリ性に調整されています。

| 製品 | pH傾向 | 主な目的 |

|---|---|---|

| トイレ用・バス用クリーナー | 酸性(pH3〜6) | 水垢・カルシウム汚れ・サビ落とし |

| 食器用洗剤・洗濯用洗剤 | アルカリ性(pH9〜11) | 油汚れ・タンパク質汚れを分解 |

| ガラスクリーナー | 中性〜弱アルカリ性 | 皮脂や指紋の除去などに適している |

肌に触れる製品のpH設計

私たちの肌は「弱酸性(pH4.5〜6.0)」に保たれているため、スキンケアやヘアケア製品はこのpHに近づけて設計されます。

| 製品 | pH傾向 | 肌への配慮 |

|---|---|---|

| 洗顔料・シャンプー | 弱酸性〜中性 | 肌のバリア機能を守る |

| 化粧水・乳液 | 弱酸性 | 肌と同じpHで刺激を最小限に |

| 石けん(固形) | 弱アルカリ性(製品による) | 洗浄力は高めだが乾燥に注意 |

歯磨き後のうがい水のpHが酸性すぎると、歯の再石灰化を妨げることもあります。飲料やケア製品のpHも大切ですね。

このように、pHは飲み水だけでなく、身の回りのあらゆる製品の品質や効果を左右する要素なんです。

健康や用途に合わせて、水のpHを選ぼう

これまで解説してきたように、pH値は水の性質や安全性、さらには体への影響まで関わるとても大切な要素です。

飲み水や料理用、赤ちゃんのミルク作りなど、使い方に応じて水の種類とpHを意識すると、より安心して生活に取り入れることができます。

水の用途別|おすすめのpH傾向

| 使用目的 | おすすめの水・pH傾向 |

|---|---|

| 日常の飲用 | 中性〜弱アルカリ性(pH7.0〜8.0) |

| 赤ちゃんのミルク | 中性〜やや弱酸性のやわらかい水 |

| 運動後の水分補給 | 弱アルカリ性(pH8.0前後) |

| 美容・肌ケア用 | 弱酸性の水(pH5.5〜6.5) |

「pHが高いほど健康に良い」と思いがちですが、過剰なアルカリ性水の摂取は逆効果になる場合もあります。バランスが大切です。

極端なpHの水に注意しよう

市販の一部製品では、強アルカリ性(pH9以上)や強酸性(pH5以下)の水が販売されている場合もあります。

これらは特定の用途に使われるケースが多いため、日常的な飲用には向きません。

- 長期間にわたる強アルカリ性水の継続飲用

- 蒸留水だけを飲み続ける(ミネラル不足の恐れ)

まとめ:pHは「安全性」と「相性」を見る指標

- pHはただの数値ではなく、水の性質や健康への影響を表す重要な情報

- 体質や用途に合わせた水選びが、健康維持や美肌づくりにもつながる

- 迷ったら「中性〜弱アルカリ性」の水がバランス良く使いやすい

全体まとめ:水のpHを知れば、水選びがもっと安心になる

pH値は一見難しそうな数値ですが、「この水は自分や家族に合っているのか?」を判断するためのシンプルで便利な指標です。

日本の水道水はしっかり管理されていて安全ですが、地域や環境、体質によって水の感じ方はさまざま。

普段の飲み水や調理用の水、災害時の備蓄水まで、pHをひとつの目安として意識することで、水選びに安心感が加わります。

💡「安心できる水を選びたい」方は、浄水サーバーの導入もひとつの選択肢です。

▶️ 水道直結型ウォーターサーバーのメリットを見る

![ウォーターサーバー – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-waterserver/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_waterserver.jpg)