「長時間労働やストレスが多くメンタルが限界でやってられない」

「転職したいけど、介護職で得たスキルを活かせるのか?」

人間関係や介護職特有の職場環境、しかも給料が安いと不安になりますよね。辞めた後、他の業界に転職できるのかわからず、退職に踏み切れない人もいるのではないでしょうか?

結論、「介護職を辞めてよかった!」「別の分野で新しいチャレンジを始めて正解だった!」などと後悔なく介護職を辞められた方はたくさんいます。

- 介護職で得たスキルや経験を別の仕事で活かせるか検討する

- 自分が求めているものや、どのような職業が適しているか考える

- 転職エージェントを利用して、業界の最新情報や求人をチェックする

- 転職がうまくいかない場合の別の選択肢を考えておく

とはいえ、労働環境に苦労しながらも仕事にやりがいを感じていたり、専門資格を活かした仕事に誇りをもっていたりすれば、なかなか辞める道に進めないでしょう。

そこで本記事では、介護職を辞めた人たちの口コミをもとに、辞めるべきかどうかを正しく判断するポイントを解説します。同じ悩みを抱えた先輩の声は、大切な決断をする際に役立つので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むとわかること

やってられない!介護職を辞めたいと感じる6つの理由

まずは、介護職を辞めたいと考えてしまう原因を紹介します。

介護職を辞めたい6つの理由

それでは、介護職を辞めたいと感じてしまう原因を順番に確認していきましょう。

労働時間が変則的で生活リズムが不安定になった

介護職は、変則的な労働時間によって生活リズムが定まらない場合があります。特に24時間体制で介護する宿泊タイプの施設では、交代で夜間から早朝にかけての出勤の担当が回ってくることが一般的です。

不規則な生活リズムをストレスに感じてしまう介護士も多いことでしょう。生活リズムの乱れは身体の不調にもつながるため、注意が必要です。

給料が仕事のきつさに見合わず少ない

介護職の給料は、仕事の大変さに比べて低いと感じる人が多いです。

厚生労働省の調査によると、介護職員の平均月給は約25万円で、全国平均より12万円ほど低いことがわかっています。介護の仕事は体力的にも精神的にもきつく、人命を預かる仕事のため責任も重大です。にもかかわらず、給料が見合っていないと感じる人が少なくありません。

| 施設の種類 | 平均月給(常勤) |

| 介護老人福祉施設 | 348,040円 |

| デイサービス | 275,620円 |

参考:令和5年度 賃金構造基本統計調査|e-Stat 政府統計の総合窓口

施設の種類によって給料に差があり、介護老人福祉施設が最も高く、デイサービスが最も低い傾向にあります。夜勤がある施設では、給料アップが期待できますが、体力的な負担も大きくなります。

力仕事が多く、身体的・体力的な負担がある

介護職による身体的・体力的負担が、辞めたい気持ちを生み出す場合もあるようです。

例えば、利用者の身体を支える着脱や入浴などのサポートは力仕事であり、体力的な負担があります。利用者さんとの対応や意思疎通に悩んでしまう精神的な負担も考えられるでしょう。

身体の節々に痛みを感じるようになってしまう方も多く、辞めたくなるようです。心身ともに負担を抱え、辞めたいと感じるケースがあります。

将来に対する不安がある

介護職の将来に不安を感じる人は多く、特に若い世代でその傾向が強いです。給料があまり上がらないことや、キャリアアップの道筋が見えにくいことが主な理由です。介護の仕事は、経験を積んでも他の職種と比較して給料に反映されにくく、昇進の機会も限られています。

また、介護業界の将来性に不安を感じる人もいます。高齢化社会が進む一方で、介護職の待遇改善や人材確保が追いついていないのが現状です。自分の成長や将来のビジョンが描けないと、モチベーションが下がり、転職を考える人が増えてしまいます。

介護失敗のプレッシャーが重い

介護の仕事は、利用者の命と向き合う責任の重い仕事です。食事介助や入浴介助など、ちょっとしたミスが重大な事故につながる可能性があります。特に夜勤時は職員が少ないため、不安やプレッシャーを感じやすくなります。

こういったプレッシャーや忙しさからイライラしてしまうメンバーが出ると、職場環境がギスギスしてしまうこともあります。

このような精神的な負担が積み重なり、介護職を辞めたいと考える人が多くなっています。

違法医療行為が当たり前になっている

介護職では、保健師助産師看護師法などの法律によって介護士が実施できる処置が定められています。

定められた内容以外の処置を当たり前に実施する職場は、より注意が必要であり、不満も募りやすくなります。なお、詳しい処置の項目としては以下のとおりです。

介護士が実施できる主な処置

- 耳掃除(耳垢栓塞の除去は不可)

- カテーテルの準備・体位の保持

- 口腔ケア(歯周病などの異常がある場合は不可)

- ストーマのパウチの排泄物除去(パウチの取り換えは不可)

- 市販の製品での浣腸(使用する製品に規定があるため注意)

- 爪切り(爪・周辺の皮膚に異常がある場合、疾患に伴う管理が必要な場合は不可)

上記の内容は、専門的な管理が必要な場合は医療行為と判断される傾向があります。

医師や歯科医師、看護師へ報告や事前確認をおこないましょう。

介護職を辞めてよかった!気になる離職者の体験談を紹介

「介護職が辛いけれど、本当に辞めていいのだろうか…」そんな悩みを抱えている方へ。実際に転職を成功させた方の体験談をご紹介します。

今回は、特別養護老人ホームで7年間働いた後、IT企業の事務職に転職したAさん(32歳・女性)の実体験を、時系列で詳しくお伝えします。きっと、あなたの心境と重なる部分があるはずです。

💔 きっかけは、心身の限界でした

■ 7年間の介護職生活の終焉

Aさんが介護職を辞めることを決意したのは、2023年の春のことでした。特別養護老人ホームで介護福祉士として7年間勤務し、最後の2年間は主任として後輩指導も担当していた彼女が、なぜ転職を決断したのでしょうか。

転職を決意した「最後の一日」

「その日は朝から人手不足で、本来なら4人体制の日勤が2人だけでした。昼食介助中に利用者さんが転倒し、救急車を呼ぶ騒ぎになって…。その対応をしながら、他の利用者さんの食事介助も続けなければならない。家族への連絡、事故報告書の作成、夜勤者への申し送り…。気がついたら23時を過ぎていました。」

積み重なった疲労とストレス

転職を決意したのは、その一日の出来事だけが原因ではありませんでした。

- 慢性的な人手不足:毎月のように同僚が退職し、残った職員の負担が増加

- 増え続ける責任:主任として事故対応、家族対応、後輩指導のプレッシャー

- 身体の限界:腰痛が慢性化し、毎朝痛み止めを飲まないと起き上がれない状態

- プライベートの喪失:休日出勤が月に3〜4回、友人との約束をキャンセルする日々

「『このままでは私自身が壊れてしまう』と心の底から感じました。利用者さんのためにも、自分のためにも、変化が必要でした。」

■ 家族からの後押し

転職を迷っていたAさんの背中を押したのは、意外にも母親の一言でした。

「お母さんに『最近、表情が暗くなった』と言われて、はっとしました。介護の仕事にやりがいを感じていたつもりでしたが、家族から見ると疲れ切っていたんです。『あなたが幸せじゃないと、利用者さんにもいいケアはできないよ』という言葉が、転職への決意を固めてくれました。」

🔍 転職活動での苦労と、活かせたスキル

■ 最初の壁:自分の価値への不安

転職活動を始めたAさんを最初に襲ったのは、「介護以外に何ができるのだろう」という不安でした。

自己分析の難しさ

- 「介護技術しかできない」という思い込み

- PCスキルへの不安(ExcelやPowerPointの経験がない)

- 一般企業の面接への恐怖感

- 年収が下がることへの心配

「最初の1ヶ月は、求人サイトを見るだけで応募できませんでした。『32歳で介護しかやったことがない私に、どこか雇ってくれる会社があるのだろうか』と不安で仕方なかったんです。」

■ 転機:キャリアカウンセラーとの出会い

転職活動が行き詰まった時、Aさんはハローワークのキャリアカウンセラーに相談しました。そこで自分では気づかなかった「介護経験の価値」を発見することになります。

介護経験から見つかった「転用可能スキル」

| 介護で身につけたスキル | 一般企業での活かし方 |

|---|---|

| 観察力・気配り | 顧客や同僚の変化に素早く気づき、問題を未然に防ぐ |

| コミュニケーション能力 | 多様な年代・性格の人との円滑な関係構築 |

| マルチタスク処理 | 複数の業務を同時進行で効率的に処理 |

| ストレス耐性 | プレッシャーの高い状況でも冷静な判断と行動 |

| チームワーク | 異なる職種(看護師、ケアマネ等)との連携経験 |

| 責任感・信頼性 | 生命に関わる現場で培った高い責任感 |

カウンセラーからのアドバイス 「『あなたには7年間で培った、お金では買えない貴重な経験がある』と言われた時、初めて自分に自信が持てました。介護の経験は決してマイナスではない、むしろ強みなんだと気づけたんです。」

■ 戦略的な転職活動の開始

自信を取り戻したAさんは、戦略的に転職活動を進めました。

転職先の選定基準

- 介護経験を評価してくれる企業:福祉関連事業を展開するIT企業をターゲット

- ワークライフバランス重視:土日祝休み、残業時間月20時間以下

- 成長できる環境:PCスキル向上、新しい知識習得の機会

- 安定した経営基盤:長期的に働ける企業

面接での「介護経験アピール戦略」

- 困難な状況での問題解決経験

- 多職種連携でのコミュニケーション能力

- 利用者・家族への細やかな配慮経験

- チームリーダーとしてのマネジメント経験

「面接では、介護の現場での具体的なエピソードを交えて話しました。『利用者さんの急変時にどう対応したか』『家族からのクレームをどう解決したか』など、実体験に基づく話は面接官の方にも響いたようです。」

■ 内定獲得までの道のり

転職活動開始から3ヶ月後、Aさんは福祉システムを開発するIT企業から内定を獲得しました。

応募実績

- 応募企業数:12社

- 書類選考通過:7社

- 面接実施:5社

- 最終面接進出:3社

- 内定獲得:2社

「最初は書類選考で落ちることも多かったのですが、介護経験をポジティブに表現できるようになってからは、面接まで進める確率が格段に上がりました。」

✨ 辞めてよかった、今の私

■ 転職後の劇的な変化

IT企業の事務職として働き始めて8ヶ月が経過したAさん。転職によって彼女の生活はどのように変わったのでしょうか。

働き方の変化

| 項目 | 介護職時代 | 現在(IT事務) |

|---|---|---|

| 勤務時間 | 早番・日勤・夜勤の3交代 | 9:00-18:00の固定時間 |

| 休日 | 月8-9日(不規則) | 土日祝+年末年始(年間125日) |

| 残業 | 月30-50時間(サービス残業含む) | 月15時間程度(全て残業代支給) |

| 有給取得 | 年間3-5日 | 年間12日(取得率85%) |

| 年収 | 約320万円 | 約350万円 |

■ 心身の健康回復

身体面の改善 「一番驚いたのは腰痛の改善です。7年間悩まされ続けた腰痛が、転職後3ヶ月でほとんど感じなくなりました。毎朝飲んでいた痛み止めも、今では全く必要ありません。デスクワーク中心になり、重いものを持つことがなくなったからだと思います。」

精神面の変化 「介護職時代は、常に『何かあったらどうしよう』という不安を抱えていました。利用者さんの急変、事故、家族からのクレーム…。今は仕事でのストレスがほとんどありません。ミスをしても命に関わることはないので、心理的な負担が全く違います。」

■ プライベートの充実

新しい趣味の発見 「土日が確実に休めるようになって、友人との時間が増えました。以前はできなかった習い事も始めて、今はヨガとピアノを習っています。『自分のための時間』を持てるようになったことが一番嬉しいです。」

家族との関係改善 「両親や兄弟との食事会にも参加できるようになりました。介護職時代は『今度の日曜日、急に出勤になるかも』といつも不安でしたが、今は安心して予定を立てられます。家族からも『明るくなった』と言われます。」

■ 新しいスキルの習得と成長実感

PCスキルの向上 「転職当初は不安だったPCスキルも、毎日使ううちに身につきました。Excel、PowerPoint、基本的なシステム操作など、3ヶ月でかなり上達しました。介護現場で培った『覚える力』『適応力』が活かされていると感じています。」

業界知識の習得 「福祉システムの開発に携わっているので、IT知識と介護現場の経験を両方活かせています。システムの改善提案をする際に、実際の現場経験を元にした意見を言えるのは大きな強みです。上司からも『現場を知っているからこその視点が貴重』と評価されています。」

■ 介護経験への新しい価値観

過去への感謝 「今は介護職を辞めてよかったと心から思いますが、7年間の経験を後悔はしていません。あの経験があったからこそ、今の自分があると思います。困難な状況でも諦めない力、相手の立場に立って考える力、チームで働く力…これらは一生の財産です。」

同じ悩みを持つ人へのメッセージ 「『介護しかできない』と思っている方がいたら、それは間違いだと伝えたいです。介護の経験は必ずどこかで活かせます。大切なのは、自分の経験を正しく評価し、それを新しい環境でどう活かすかを考えることです。」

転職は「逃げ」ではなく「成長」への第一歩

Aさんの体験談から分かるのは、介護職からの転職は決して「逃げ」ではないということです。むしろ、新しい環境で自分の可能性を広げる「成長」への挑戦だと言えるでしょう。

アドバイス

- 自分の経験を過小評価しない:介護で培ったスキルは多くの職場で重宝される

- 戦略的に転職活動を進める:感情的にならず、冷静に自分の強みを分析する

- 一歩踏み出す勇気を持つ:変化を恐れず、新しい可能性にチャレンジする

もしあなたが今、介護職を続けるべきか悩んでいるなら、Aさんのように一度立ち止まって自分の本当の気持ちと向き合ってみてください。

そして、転職という選択肢も含めて、自分にとって最良の道を見つけてほしいと思います。

介護職を『辞めたい』は甘えじゃない!その罪悪感を乗り越える3つの考え方

「辞めたいと思うのは甘えなのでしょうか…」「人手不足なのに申し訳なくて」「お世話になった利用者さんを裏切るようで心苦しい」。

介護職を辞めたいと考える多くの方が、このような罪悪感に悩まされています。

しかし、その気持ちは決して「甘え」ではありません。ここでは、そんな心の重荷を軽くする3つの考え方をお伝えします。

🛡️ ①「自分の人生を守る権利」があることを思い出そう

■ あなたには幸せになる権利がある

介護職の方によく見られるのが、「利用者さんのためなら自分が我慢すべき」という考え方です。しかし、これは大きな間違いです。

誰にでもある基本的な権利

- 健康に働く権利:心身を壊すような労働環境で働く義務はない

- 適正な対価を得る権利:労働に見合った給与を受け取る権利

- 成長・挑戦する権利:新しい可能性を追求する自由

- 家族との時間を持つ権利:プライベートを大切にする権利

「利用者さんのことを考えると申し訳なくて…」と感じるあなたの優しさは素晴らしいものです。

しかし、その優しさゆえに自分自身を犠牲にする必要はありません。

■ 「自己犠牲」が良いケアにつながらない理由

心理学の研究では、以下のことが明らかになっています:

燃え尽き症候群の危険性

- 感情の麻痺:過度なストレスにより、利用者への共感力が低下

- 判断力の低下:疲労により、適切なケア判断ができなくなる

- イライラの増加:ストレスが利用者や同僚への対応に影響

- 事故リスクの上昇:注意力散漫により、安全なケアができなくなる

良いケアの前提条件

- ケアする側の心身の健康

- 仕事への前向きな気持ち

- 適度な距離感の保持

- 長期的に続けられる持続性

専門家の見解 「『自分が辞めると利用者さんに迷惑がかかる』と考える介護職の方は多いですが、疲弊したケアラーより、元気で前向きなケアラーの方が、利用者にとっても良いケアを提供できます。自分を大切にすることは、利用者を大切にすることにもつながるのです。」(臨床心理士・福祉分野専門カウンセラー)

■ 罪悪感を感じた時の「自分との対話法」

罪悪感が湧いてきた時は、以下の質問を自分に投げかけてみてください。

質問①:「今の状況で、本当に利用者さんのためになっているか?」

- 疲れ切った状態で、質の高いケアができているか

- イライラや不安を利用者さんに感じさせていないか

- 自分が元気になれば、もっと良いケアができるのではないか

質問②:「5年後、10年後の自分はどうありたいか?」

- 今の職場で理想の自分になれるか

- 家族や大切な人との時間は確保できているか

- 新しいチャレンジをする余裕があるか

質問③:「もし大切な人が同じ状況だったら、何と声をかけるか?」

- 家族や親友が同じ悩みを相談してきたら

- 「我慢しなさい」と言うか、それとも「幸せになって」と言うか

- 自分に対しても、同じ優しさを向けられているか

🏗️ ②「問題は個人ではなく業界の構造」だと理解しよう

■ 人手不足は「あなたのせい」ではない

「私が辞めると、残された同僚に迷惑をかけてしまう…」そんな罪悪感を抱えている方へ。人手不足の根本原因は、個人の退職ではなく、業界全体の構造的な問題にあります。

介護業界の構造的問題

| 問題の種類 | 具体的な内容 | 責任の所在 |

|---|---|---|

| 労働条件 | 低賃金、長時間労働、夜勤負担 | 政策・経営判断 |

| 人材確保策 | 採用活動の不足、待遇改善の遅れ | 施設経営・業界全体 |

| 業務効率 | 非効率な業務配分、ICT化の遅れ | 施設運営・制度設計 |

| 社会的評価 | 介護職への偏見、社会的地位の低さ | 社会全体の意識 |

個人の退職が「迷惑」ではない理由

- 適切な人員配置は経営者の責任

- 引き継ぎ期間の確保は労働者の権利

- 代替職員の確保は組織の義務

- 働きやすい環境作りは施設の役割

■ データで見る「構造的問題」の実態

厚生労働省データから見る現実

- 離職率:介護職13.1%(全産業平均15.4%より実は低い)

- 離職理由上位:①職場の人間関係(24.7%)②法人の理念・運営方針(23.9%)③収入が少ない(20.5%)

- 人材不足の要因:①採用困難(89.6%)②離職率の高さ(56.8%)③労働条件(45.2%)

注目すべき点

- 離職理由の多くは「個人の甘え」ではなく「職場環境」の問題

- 人材確保は「採用困難」が最大要因(個人の退職より深刻)

- 労働条件の改善が急務(政策・経営レベルでの対応が必要)

業界専門家の分析 「介護職の人手不足は、個人の退職が積み重なって起きる問題ではありません。労働条件、社会的評価、キャリアパスの不明確さなど、業界全体の構造的な課題が根本原因です。個人が罪悪感を持つ必要は全くありません。」(介護労働安定センター研究員)

■ 「構造的問題」を理解するための視点転換

視点①:歴史的な流れで考える

- 介護保険制度開始(2000年)からまだ24年

- 急速な高齢化に制度・体制が追いついていない状況

- 政府も処遇改善加算など、待遇向上策を継続実施中

視点②:国際比較で考える

- ドイツ、オランダなど先進国でも同様の課題

- 日本は比較的早いペースで改善策を実施

- 介護ロボット、ICT活用など、技術的解決策も進展中

視点③:将来の展望で考える

- 2040年まで約69万人の追加需要予測

- 待遇改善、働き方改革が継続的に推進される見込み

- あなたの転職経験も、業界改善への貢献の一つ

💕 ③「感謝の気持ちがあれば円満に辞められる」ことを知ろう

■ 「裏切り」ではなく「卒業」という考え方

「お世話になった利用者さんを見捨てるようで心苦しい…」そんな気持ちを抱えている方は多いでしょう。しかし、転職は「裏切り」ではなく「卒業」だと考えてみてください。

「卒業」の概念で考える転職

- 成長の証:新しいステージに進む自然な流れ

- 経験の活用:学んだことを新しい場所で活かす

- つながりの継続:物理的に離れても、心のつながりは続く

- 新しい貢献:別の形で社会に貢献していく

■ 利用者・家族から見た「職員の転職」

実際に、利用者やその家族は職員の転職をどう受け止めているのでしょうか。

利用者・家族の本音

- 感謝の気持ち:「今まで本当にありがとうございました」

- 応援の気持ち:「新しい職場でも頑張ってください」

- 理解の気持ち:「大変なお仕事ですものね」

- 心配の気持ち:「体を大切にしてくださいね」

実際の声(元利用者家族より)

「母の介護でお世話になった介護士さんが転職される時、寂しい気持ちはありましたが、それ以上に感謝の気持ちでいっぱいでした。私たち家族のために一生懸命尽くしてくださったからこそ、今度はご自身の幸せを追求してほしいと心から思いました。」(70代女性・元利用者の娘)

■ 円満退職のための「感謝の伝え方」

転職を決意したら、以下の方法で感謝の気持ちを伝えましょう。

利用者・家族への伝え方

タイミング:退職1ヶ月前〜2週間前 方法:直接対話(可能な場合)、手紙やメッセージカード 内容例:

「○○さん、いつも温かく接していただき、ありがとうございました。

○○さんとの時間は私にとってかけがえのない経験でした。

新しい環境でも、○○さんから教えていただいたことを大切にして頑張ります。

○○さんのご健康とご多幸を心よりお祈りしています。」

同僚・上司への伝え方

個別面談での伝え方:

- 転職理由を前向きに説明(批判的な内容は避ける)

- 職場で学んだことへの感謝を表現

- 引き継ぎへの協力姿勢を示す

- 今後も良い関係を続けたい意思を伝える

引き継ぎでの配慮:

- 詳細な引き継ぎ資料の作成

- 後任者への丁寧な説明

- 利用者の特徴や注意点の共有

- 必要に応じて、退職後の質問対応も承諾

■ 転職後も続く「つながり」

転職しても、築いた関係は完全に終わるわけではありません。

継続できる関係性

- 元同僚との友人関係:プライベートでの交流継続

- 業界ネットワーク:介護業界内での人脈活用

- 経験の共有:後輩への助言、相談対応

- 心の支え:大切な思い出として心に残る関係

転職体験者の声

「転職から2年経ちますが、元職場の同僚とは今でも月1回食事をしています。利用者さんの近況を聞くと嬉しいですし、『あの時一緒に頑張った仲間』という絆は一生続くと思います。転職は終わりではなく、新しい始まりでした。」(元特養介護士・現IT企業事務・33歳女性)

罪悪感を手放して、新しい一歩を踏み出そう

介護職を辞めたいと思う気持ちは、決して「甘え」ではありません。それは、

- あなたの人生を大切にしたいという自然な感情

- より良いケアを提供したいという責任感の表れ

- 成長・挑戦したいという前向きな気持ち

なのです。

罪悪感を乗り越える3つのポイント

- 自分の幸せを追求する権利を認める

- 業界の構造的問題と個人の選択を分けて考える

- 感謝の気持ちを込めて円満に「卒業」する

もしあなたが今、罪悪感に悩まされているなら、一度立ち止まって考えてみてください。その優しさと責任感は、どこに行っても必ず活かされます。新しい環境で、新しい形で社会に貢献していく—それも素晴らしい人生の選択なのです。

『介護職を辞めて後悔した…』と感じる5つのケースと対策

介護職から転職した方の中には「辞めなければよかった」と後悔する声もあります。転職を成功させるために、実際の後悔事例から学び、同じ失敗を避けるための対策を知っておきましょう。

💰 ケース①:給与が下がった「お金の後悔」

■ なぜこの後悔が生まれるのか

介護職の隠れた給与メリット

- 夜勤手当:月4〜6回で3〜8万円の収入増

- 資格手当:介護福祉士で月1〜3万円の追加収入

- 処遇改善加算:政府施策により年々待遇向上

- 残業代:確実に支給される職場が多い

転職後に気づく現実

- 一般企業の基本給は高くても、各種手当がない

- サービス残業が常態化している職場が存在

- ボーナスの支給基準が厳しい

- 昇給ペースが介護業界より遅い場合がある

後悔した方の実体験 「営業職に転職して基本給は3万円上がったのですが、夜勤手当6万円がなくなって実質月3万円の減収。ボーナスも成績次第で不安定になり、年収では50万円も下がってしまいました。」(元特養介護士→営業職・29歳男性)

■ 「給与後悔」を避けるための転職活動中の確認事項

面接・求人票で必ず確認すべき項目

| 確認項目 | 具体的な質問例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 年収ベース計算 | 「月給○万円の場合、年収はおおよそいくらになりますか?」 | 基本給だけでなく、各種手当・ボーナス込みで判断 |

| 残業代の支給 | 「残業代は1分単位で支給されますか?」 | みなし残業制の場合は上限時間を確認 |

| 昇給制度 | 「昇給は年何回、どの程度の幅で行われますか?」 | 過去3年の実績データを求める |

| 福利厚生費用 | 「社会保険料や各種制度の個人負担はありますか?」 | 手取り額への影響を計算 |

転職前の収入シミュレーション

- 現在の年収:基本給+夜勤手当+資格手当+ボーナス+残業代

- 転職後予想年収:提示額×12ヶ月+予想ボーナス+各種手当

- 差額の許容範囲:生活費を考慮して月額2〜3万円減までは許容範囲内か判断

給与交渉のタイミング

- 内定通知後、入社承諾前に詳細確認

- 介護経験を活かせる業務での手当提案

- 資格や経験年数を考慮した給与見直し交渉

💝 ケース②:やりがいを見失った「心の後悔」

■ なぜこの後悔が生まれるのか

介護職特有のやりがい構造

- 直接的な感謝:利用者・家族からの「ありがとう」

- 成長実感:利用者の状態改善への貢献

- 社会貢献感:高齢社会を支えているという使命感

- チームワーク:困難を乗り越える連帯感

一般企業での「やりがい不足」要因

- 成果が数値でしか評価されない

- 顧客の顔が見えない業務が多い

- 売上や利益が最優先で、人の幸せが見えにくい

- 個人プレーが中心で、チーム感が薄い

後悔した方の実体験 「医療事務に転職しましたが、毎日データ入力と電話対応の繰り返し。利用者さんから『ありがとう』と言われることがどれだけ貴重だったか、辞めてから気づきました。お金は少し良くなったけど、心が満たされません。」(元デイサービス介護士→医療事務・26歳女性)

■ 「やりがい後悔」を避けるための転職活動中の確認事項

やりがいを感じられる職場選びのポイント

面接で確認すべき質問

- 「この仕事で最もやりがいを感じる瞬間はどのような時ですか?」

- 「お客様からの感謝の声を聞く機会はありますか?」

- 「社会貢献につながる部分はどのような点でしょうか?」

- 「チームで協力して取り組む業務はありますか?」

職場見学時のチェックポイント

- 社員の表情:働いている人が生き生きしているか

- 顧客との関係:顧客と直接やり取りする機会があるか

- 社会貢献性:その企業の製品・サービスが社会にどう貢献しているか

- 成長実感:スキルアップや達成感を得られる仕組みがあるか

介護経験を活かせる「やりがい職種」の選択

- 福祉用具営業:高齢者の生活改善に直接貢献

- 医療関連事務:医療現場での経験を活用

- 人材コーディネーター:介護職の転職支援で業界に貢献

- 研修講師:介護技術や知識の伝承に携わる

👥 ケース③:人間関係がリセットされた「つながりの後悔」

■ なぜこの後悔が生まれるのか

介護職場の人間関係の特徴

- 深い信頼関係:生死に関わる現場での強い絆

- 相互支援文化:困った時に助け合う風土

- 長期間の関係:利用者・家族との数年にわたる関係

- チームの結束:夜勤やきつい業務を乗り越える仲間意識

転職後の人間関係の違い

- 業務上の関係が中心で、深い交流が少ない

- 競争関係にある同僚との距離感

- 利用者のような「守るべき人」がいない喪失感

- 新しい職場でのコミュニケーション方法への適応困難

後悔した方の実体験 「保育補助に転職しましたが、介護の現場のような『みんなで支え合う』雰囲気がなく、個人主義的な職場でした。利用者さんやそのご家族との深いつながりも恋しくて、転職3ヶ月で介護業界に戻りました。」(元老健介護士→保育補助→現役介護士・30歳女性)

■ 「人間関係後悔」を避けるための転職活動中の確認事項

職場の人間関係を事前に把握する方法

面接・職場見学での確認ポイント

- 「休憩時間や昼食時の過ごし方を教えてください」

- 「困った時の相談体制はどのようになっていますか?」

- 「チームワークが重要な業務はありますか?」

- 「社員同士の交流機会(歓送迎会、懇親会等)はありますか?」

実際の職場環境チェック

- 挨拶の雰囲気:社員同士が自然に挨拶を交わしているか

- 相談のしやすさ:先輩・後輩間のコミュニケーションは円滑か

- 協力体制:忙しい時に助け合う文化があるか

- 離職率:人間関係が原因での退職者が多くないか

人間関係を重視した職種選択

- 接客・サービス業:お客様との継続的な関係構築

- チーム制営業:同僚との協力が成果に直結

- 教育関連職:生徒・学生の成長に長期間関われる

- 地域密着型企業:地域住民との深いつながり

転職後の関係構築戦略

- 積極的コミュニケーション:自分から挨拶・相談を心がける

- 介護経験の活用:相手の立場に立った思いやりを発揮

- チームへの貢献:困っている同僚へのサポートを惜しまない

- 長期視点:すぐに深い関係は築けないことを理解して継続

📚 ケース④:新しいスキル習得の困難さ「能力の後悔」

■ なぜこの後悔が生まれるのか

介護スキルと他業界スキルのギャップ

- PC操作:介護現場では手書き記録が中心、Excel・PowerPoint未経験

- 営業・マーケティング:数値管理や戦略的思考の経験不足

- 専門知識:業界特有の法律、制度、慣習の学習必要

- ビジネスマナー:電話応対、メール作成、会議進行等の基本スキル

年齢による学習ハンデ

- 30代以降での未経験分野への挑戦の困難さ

- 新しい技術への適応時間の長期化

- 同期や後輩が年下で、プライドとの葛藤

- 家庭との両立で学習時間の確保が困難

後悔した方の実体験 「一般事務に転職しましたが、ExcelやWordが全然できず、毎日が勉強の連続。20代の同僚に基本操作を教わるのが情けなくて…。介護なら自信を持って仕事できたのに、なぜ辞めたのかと毎日後悔しています。」(元グループホーム介護士→一般事務・35歳女性)

■ 「スキル習得後悔」を避けるための転職活動中の確認事項

必要スキルの事前把握と準備

求人票・面接での詳細確認

- 「未経験者への研修制度はどの程度充実していますか?」

- 「PC操作はどのレベルまで必要でしょうか?」

- 「資格取得支援制度はありますか?」

- 「先輩社員からの指導体制について教えてください」

転職前の自主学習計画

| 職種 | 必要スキル | 学習方法 | 期間目安 |

|---|---|---|---|

| 一般事務 | Excel基本操作、Word、メール | オンライン講座(Udemy等) | 2-3ヶ月 |

| 営業職 | 商談スキル、数値管理、提案書作成 | 営業本、研修動画、ロープレ練習 | 3-4ヶ月 |

| 医療事務 | 医療保険制度、レセプト、PC操作 | 通信講座、資格取得 | 4-6ヶ月 |

| 接客業 | 接客マナー、POS操作、商品知識 | 接客研修、店舗見学 | 1-2ヶ月 |

学習継続のコツ

- 小さな目標設定:「今週はExcelの基本関数をマスター」など具体的に

- 実践的学習:座学だけでなく、実際に操作・練習する

- 介護経験との関連付け:「利用者記録→Excel管理」など既存スキルとの連携

- 継続的フォロー:転職後も学習を継続する計画を立てる

スキル不安を軽減する職種選択

- 介護関連企業:福祉用具、介護ソフト会社等で経験活用

- 人材派遣会社:介護職派遣のコーディネーター

- 研修・教育関連:介護技術の指導や教材作成

- 相談・支援業務:地域包括支援センター、社会福祉協議会

🏥 ケース⑤:福利厚生の低下「待遇の後悔」

■ なぜこの後悔が生まれるのか

介護業界の隠れた福利厚生メリット

- 年間休日の多さ:シフト制で土日祝日関係なく、年間120日以上確保

- 有給取得率:人手不足解消により、取得率が向上傾向

- 退職金制度:社会福祉法人では退職金制度が充実

- 研修・資格支援:実務者研修、介護福祉士等の資格取得支援

- 健康管理:定期健康診断、ストレスチェック等の充実

転職後に失われる福利厚生

- 有給取得しにくい職場文化

- 退職金制度の縮小または廃止

- 研修機会の減少

- 健康管理サポートの簡素化

- 働き方の自由度低下(シフト→固定時間)

後悔した方の実体験 「接客業に転職して土日祝日が全て出勤に。介護の時は平日休みで病院や役所に行けたし、有給も月1回は取れていました。今は有給申請すら気を使う雰囲気で、プライベートの時間が全然取れません。」(元デイサービス介護士→小売業・28歳男性)

■ 「福利厚生後悔」を避けるための転職活動中の確認事項

福利厚生の詳細確認チェックリスト

労働条件の詳細確認

| 項目 | 確認すべき内容 | 質問例 |

|---|---|---|

| 年間休日 | 実際の休日数、取得パターン | 「年間休日は何日で、連休は取りやすいですか?」 |

| 有給取得 | 取得率、取得時期の制限 | 「有給取得率はどの程度で、急な取得は可能ですか?」 |

| 退職金制度 | 制度の有無、支給条件 | 「退職金制度について詳しく教えてください」 |

| 昇進・昇格 | 昇進ルート、評価基準 | 「昇進の可能性とその条件を教えてください」 |

| 研修制度 | 社内外研修、資格支援 | 「スキルアップのための研修制度はありますか?」 |

働き方の自由度確認

- 勤務時間の融通:残業頻度、フレックス制度の有無

- 休日出勤:頻度、代休取得の確実性

- プライベート配慮:家庭の事情への理解度

- 職場の雰囲気:ワークライフバランスへの考え方

長期的な待遇改善の可能性

- 会社の成長性:業績向上による待遇改善の見込み

- 制度改革の予定:福利厚生充実への取り組み

- 労働組合:従業員の権利保護体制

- 業界動向:その業界全体の待遇改善トレンド

福利厚生を重視した転職戦略

- 大手企業の子会社:親会社の福利厚生制度を利用可能

- 公的機関・準公的機関:地方自治体、社会福祉法人等

- 福利厚生アウトソーシング企業:自社サービスを利用可能

- 成長企業:将来的な制度充実の可能性

転職前の「福利厚生価値」計算

現在の介護職での年間福利厚生価値

・有給取得:日給×取得日数 = ○万円

・退職金積立:年間○万円

・研修・資格支援:年間○万円

・健康管理サポート:年間○万円

─────────────────────

合計:年間○○万円の価値

転職先での福利厚生との比較検討材料とする

後悔しない転職のための「3つの鉄則」

これらの後悔事例から学べる、転職成功のポイントは以下の3点です。

鉄則①:感情的な転職判断を避ける 一時的な不満や疲れで決断せず、冷静に現在の職場の良い面も評価する

鉄則②:転職先の詳細調査を徹底する 給与・やりがい・人間関係・スキル・福利厚生の5つの観点で総合判断

鉄則③:転職前の準備期間を十分確保する 最低3ヶ月、できれば6ヶ月の準備期間で計画的に転職活動を進める

転職は人生の重要な選択です。後悔のない決断をするために、これらの事例を参考にして、慎重かつ戦略的にアプローチしてください。

辞めたいと思いながら介護職を続けるリスク3選

辞めたいと思いながら介護職を続けるデメリットは以下3点です。

それぞれを詳しく紹介していきます。

ストレスを抱えたまま続けると身体的に疲弊してしまう

ストレスを抱えたまま介護士を続けることで、身体的に疲弊してしまう可能性があります。

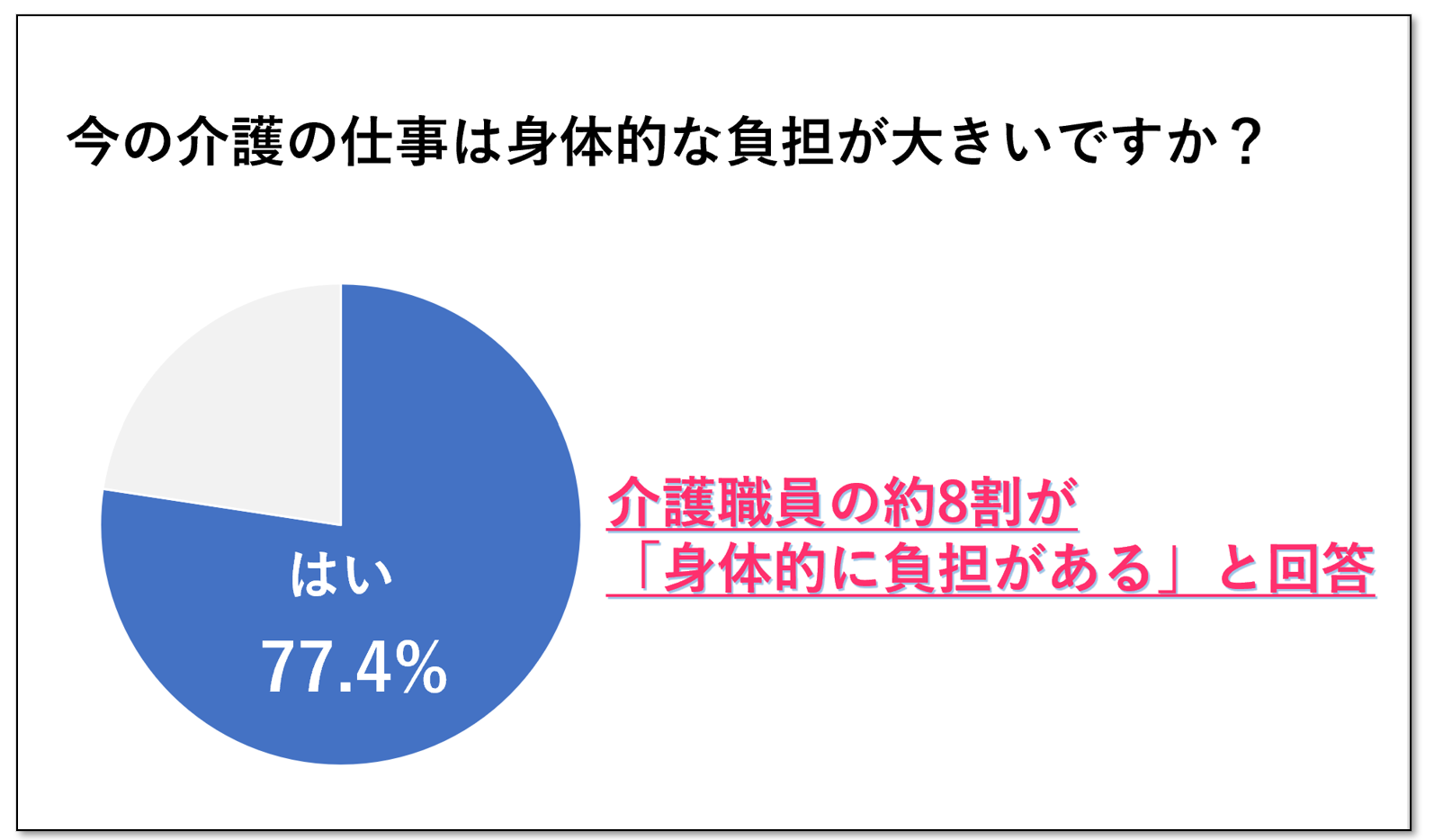

実際に介護職員のおよそ80%ほどが、今の仕事は負担が大きいと感じているようです。

介護職を続けることで身体的に疲弊し、仕事自体ができなくなる可能性があることを理解しておきましょう。

勤務先に将来性がない場合がある

このまま介護職を続けても、勤務先に将来性がない場合があります。

介護職の離職理由の約15%が「職場の将来に見込みがなかった」であると報告されています。(参考:令和2年度「介護労働実態調査」 )

また、将来性のない職場の特徴は以下のとおりです。

将来性のない事業所の特徴

- パワハラが横行する

- 仕事を部下に任せている上司が多い

- コンプライアンスを守っていない

- 職場教育ができていない

ただ介護職自体は要介護者が増えていたり、人手不足が深刻化していたりするため、将来性のある仕事といえます。

今の職場で「将来性がないな」と感じた場合は、他の職場への転職を検討するとよいでしょう。

年齢の壁などが理由で転職が難しくなる

実際、介護業界からの転職に苦労している方は多くいるようです。

なぜなら介護職のスキルや資格は異職種や異業界に活かしにくく、転職難易度が高いからです。

他の職種へ転職したいと考えたとしても、すぐに転職するのは難しいため注意しましょう。

出典:Twitter

出典:Twitter

次の章では、介護職を辞めるべきかを選択するための判断方法について解説していきます。

介護職を辞めるべき?後悔しない選択に必要な2つの判断基準

介護職を辞めたいと思った際は以下の2つの方法を通して、本当に辞めるべきかを判断しましょう。

介護職を辞めるべきか判断する基準

それぞれの内容について詳しく紹介していきます。

職場を辞めたいのか、介護職そのものを辞めたいのかを考える

まずは職場を辞めたいのか、介護職そのものを辞めたいのかを考えましょう。

職場を辞めたい場合は働く施設を変えるのも選択肢の一つ

職場環境に問題がある場合、働く施設を変えるだけで、現状抱えているストレスから解放されます。

職場環境に問題があるケース

- 労働環境に関する悩み

…長時間勤務が続くなど - 雇用条件に関する悩み

…給与が低いなど - 人間関係に関する悩み

…パワハラが横行しているなど

人手不足の施設では、周囲への申し訳なさから気軽に辞めるのは難しいかもしれません。

ただ職場環境の問題をご自身で解決するのは難しいため、今の職場に居続ける限り我慢を強いられる場面に直面するでしょう。

「これ以上辛い思いをして働きたくない」と考えている方は、転職して環境を変えるのも1つの方法です。

介護職そのものを辞めたい場合は他の職種への転職を検討する

介護職そのものを辞めたい場合、他の職種への転職を検討しましょう。

介護職そのものを辞めたほうが良いケース

- 体調的に働き続けるのが難しい

…怪我や腰の痛み - 働くモチベーションの低下

…やりがいや意義を感じられない

介護職は利用者との距離が近く、やりがいのある仕事です。

ただハラスメントや長時間労働などに疲弊して、モチベーションを失う方も少なくありません。

また介護職のなかでも、職場によっては体力的な負担が少ない場所もあります。

特に特別養護老人ホームは、他の介護の職場と比較して体力的負担が少ないという声が多いです。

出典:Twitter

「職場自体に問題があるな」と感じている場合は、他の職場への異動を検討してみることがおすすめです。

以下に『他の職場への転職』におすすめの記事を載せたので、ぜひ参考にしてください。

当てはまると要注意!「退職するべき職場の特徴」

今の職場が、辞めるべき職場の特徴に当てはまるかどうか見極めることも大切です。

辞めるべき職場の特徴

- 研修制度が整っていない

- 違法行為が横行している

- 待遇が著しく悪い

- 人間関係が悪い

特に「研修制度が整っていない」「人間関係が悪い」という職場は人材の定着率が悪く、介護職員への負担が増すでしょう。

働き手を軽視する経営体制や悪しき風習が残る施設は、辞めるべき職場といえます。

以下に介護転職に強い転職サイトに関する記事を載せたので、ぜひ参考にしてください。

次章では、介護職からの転職を考えている方に向けた、転職しやすい職種を紹介します。

介護職を辞めた後でも転職しやすい職種9選

介護職を辞めて転職する際におすすめの職種を以下の流れで紹介します。

介護士からの転職におすすめの職種

それでは順に紹介していきます。

営業(介護関連)|特別なスキルなく挑戦できる!

介護職から転職するなら営業職がおすすめです。

きつい肉体労働が少なくなり、特別なスキルを必要としない傾向があります。

介護の営業職は施設の利用者を獲得するのが目的になるため、通常の営業と比べて難易度が少し高いのが懸念点です。

介護事務|PCスキルさえあれば転職可能!

介護事務とは、介護サービス施設・事業所などに勤務する事務職の一つです。

通常の受付業務のほか、介護報酬請求業務や介護に関する手続きを任され、介護職の頃の経験を活かせるのでおすすめです。

メーカー職|介護に関連するモノ作りで経験を活かせる!

メーカー職は簡単にいうと、モノを製造する職種です。

介護職で必要とする商品など、どういった商品がほしいかということを把握しやすいため、介護職についていた経験を活かして業務に取り組むことができます。

少し転職難易度は高いですが、大きなやりがいのある仕事です。

保育補助|介護で培った経験を活かせる!

保育補助は、無資格で保育士の資格を持たずに保育に関わることができる職種です。

仕事内容は、保育園の活動をサポートする業務で、準備や片付けがメインとなります。

介護と仕事内容が共通するところもあり、特別なスキルも資格も必要ないので、挑戦しやすくおすすめの職種です。

接客・サービス業|コミュニケーション力を活かせる!

接客・サービス業も、介護職を経験した方にはおすすめです。

対人業務だからこそ、介護職で培ったコミュニケーション力が活かせるからです。

そのため、たとえ未経験であっても、人と話すことが好きであればおすすめの職種です。

看護助手|特別なスキル必要なく挑戦できる!

看護助手は病院やクリニック、介護施設などにおいて看護師のサポートをおこなう仕事です。

仕事内容としては、検査室や手術室への患者の移送やシーツの取り換え、清掃など多岐に渡ります。

無資格・未経験でも始められる仕事なので、おすすめの転職先の1つです。

営業(介護関連以外)|仕事で基本となるようなことが体系的に学べる!

営業職は、顧客に自社のサービスや商品、情報の購入を促し、契約する仕事です。

営業職を通して、コミュニケーションの仕方、商談の進め方、客とのアポ取り、契約の基本など、仕事で基本となるようなことが体系的に学ぶことができます。

給与も基本給に加えて、インセンティブが加味されるので、がっつり稼ぎたいという方にはおすすめです。

※中でも、B to B(法人向け)の営業がおすすめです。

なぜならB to Cと比べて、理不尽な要求、物言いはなく、精神的にゆとりを持てるからです。

マーケティング|AIに仕事を奪われる可能性は低い

次におすすめなのが『マーケティング職』です。

スマートフォン・SNSなどの普及にともない、膨大な量の顧客情報を収集・分析が大切になっています。客の状態や関心を調査する必要が出ているので、マーケ職のニーズが高まっています。

事業の進め方や、会社を動かしていくための意思決定が必要となり、AIにはできない仕事が多いので仕事がなくなることはないでしょう。

ただ、経験者が有利な職種ではあるので、未経験だと少しハードルが高くなってしまいます。

補足:マーケティング×営業の両方を経験したいなら広告代理店!

なかには、マーケティングと営業の両方を兼任できる職種として、広告代理店が挙げられます。

別名、アカウントプランナーとも呼ばれ、クライアントの情報管理や広告企画・提案、実施のスケジュール・予算管理などの役割を担います。

両方経験してみたいという方には非常におすすめな職種です。

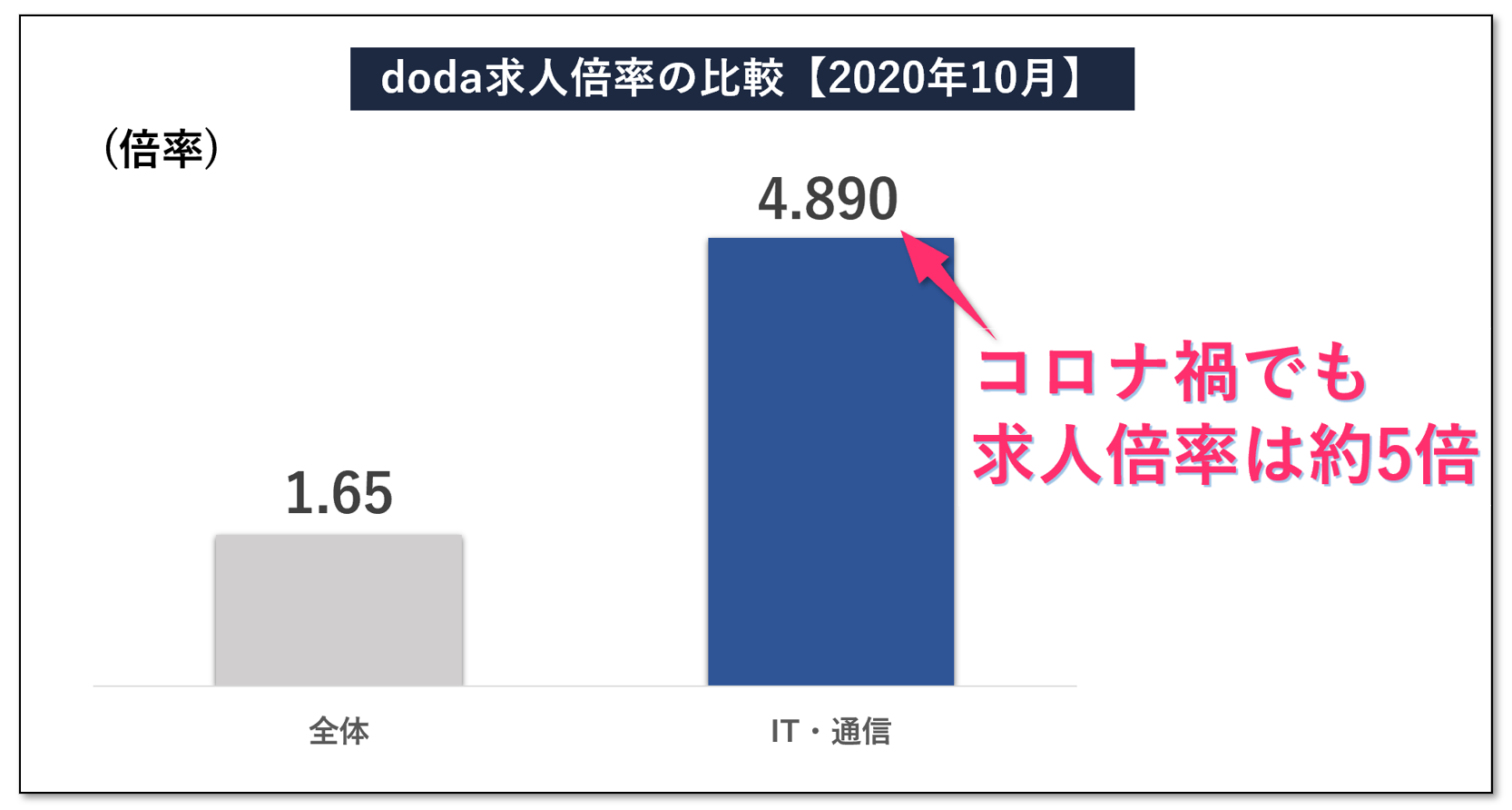

プログラマー/エンジニア|スキルさえ手にいれれば一生稼ぐ力が付く!

プログラマーはIT化が進んでいる現在、需要が高まりつつある職種の1つです。

以下のグラフのとおりIT・通信の求人倍率が5倍近くと非常に人手不足な状況になっています。

参考:doda

AI化・ネット普及に伴い、今後もエンジニアの需要が高くなると考えると、将来性は高いといえます。

📊 転職先職種比較表

| 職種名 | おすすめ度 | 平均年収の目安 | 必要なスキル | 介護経験が活きる点 |

|---|---|---|---|---|

| 医療事務 | ★★★★★ | 250-350万円 | 基本的なPC操作、医療保険知識 | 医療現場の理解、患者対応経験、正確性 |

| 営業職 | ★★★★☆ | 300-500万円 | コミュニケーション力、提案力 | 人との信頼関係構築、課題解決力、忍耐力 |

| 一般事務 | ★★★★☆ | 280-380万円 | Excel、Word、メール対応 | 多様な人との関係性構築、丁寧な作業、責任感 |

| 保育補助 | ★★★★★ | 200-300万円 | 子どもへの理解、基本的な保育知識 | 生活支援経験、安全管理、個別対応力 |

| 接客・販売業 | ★★★★☆ | 250-400万円 | 接客マナー、商品知識 | おもてなし精神、相手のニーズ把握、忍耐力 |

| 福祉用具営業 | ★★★★★ | 350-450万円 | 営業スキル、福祉用具知識 | 現場経験、利用者視点、専門知識の応用 |

| 人材コーディネーター | ★★★☆☆ | 300-450万円 | 人材業界知識、面接スキル | 人材評価力、相談対応、業界理解 |

| 清掃・管理業務 | ★★★★☆ | 200-320万円 | 清掃技術、安全管理 | 衛生管理経験、丁寧な作業、責任感 |

| コールセンター | ★★★☆☆ | 250-350万円 | 電話対応、PC操作、製品知識 | 多様な相談対応、冷静な判断力、共感力 |

介護職を辞めたい方におすすめの転職エージェント

ここまで様々な選択肢を解説してきましたが、一人での転職活動に不安を感じる方もいるでしょう。その場合は、専門的な知識を持つプロの力を借りるのも有効な手段です。

ここでは、介護業界からの転職に強い転職エージェントをいくつか紹介します。

以下の職種別で介護からの転職におすすめの転職エージェントを紹介していきます。

おすすめの転職エージェント

紹介していく転職エージェントは、下記4つの基準で選んでいます。

選ぶ基準

- 求人の質・量

…求人も十分にあり、優良案件が多い - 未経験OKの求人が豊富

…業界職種未経験の方向けの求人が多い - 提案力

…業界の経験の有無に関わらず、希望条件に合った求人を紹介してもらえる - サポート力

…求職者一人ひとりのニーズに合った面接・書類対策など、選考対策を丁寧に行ってくれる

それぞれを詳しく紹介していきます。

リクルートエージェント|転職支援No.1の実績!未経験者OKの求人多数

リクルートエージェントは、転職支援No.1の実績(※)のある、優良求人から大手求人まで取り扱っている転職エージェントです。※厚生労働省調査をもとに2021年度実績を自社集計

業界問わず求人を紹介しているため、幅広い選択肢から転職先を比較検討したい方におすすめします。

また、キャリアアドバイザーからの支援を受けながら転職活動を進められるのも特徴の1つです。

「事務職への転職に失敗したくない」「自分の強みが分からない」と悩んでいる方は、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。

さらに詳しく営業職への転職について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

doda|顧客満足度No1の実績!首都圏だけでなく地方の転職にも強い

dodaは、パーソルキャリア(旧:インテリジェンス)が運営する国内最大級、顧客満足度No.1(2022~2024年 オリコン顧客満足度®調査 転職エージェント20代 第1位)を誇る転職エージェントです。

提案力・求人数ともにトップレベルで、かつ「悪い口コミ」も見当たらず、担当者の当たり外れが少ないエージェントだといわれています。

首都圏の20代30代にはもちろん強く、地方での転職や高齢での転職など、全ての人におすすめできる転職エージェントです。

ジョブメドレー保育|担当者がつかないので自分のペースで転職が可能

ジョブメドレー保育は、都心だけでなく全国の求人情報を豊富に扱っているため、地方の人にもうれしいサービスです。

またジョブメドレー保育では担当者がつかないので、自分のペースで転職を進めたい方におすすめです。

さらに詳しく保育助手への転職について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

ジョブメドレー介護|利用者満足度96%!全国の求人情報が豊富

ジョブメドレー介護は、利用者満足度96%(ジョブメドレー介護調べ:2018年12月)で都心に限らず全国の求人情報を豊富に扱っている、地方の人にもうれしいサービスです。

ジョブメドレー介護では、企業からスカウトの連絡がくるスカウトメール制度があります。

担当者がつかないため、自分のペースで転職を進めたい方におすすめです。

さらに詳しく看護助手へ転職について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

ワークポート|IT業界への転職支援15年以上の実績!未経験でも転職可能

ワークポートは、15年以上にわたってIT業界の転職支援を行ってきた、実績のある転職エージェントです。

その実績に裏打ちされた、きめ細やかな対応が魅力です。

700人を対象に行ったワークポートの評判に関するアンケートでは、担当者の対応に満足したという評価が多く集まりました。

またワークポートは、取り扱う職種の幅も広く、未経験からのキャリアチェンジも得意としています。

プログラミングスクールである『みんスク』を運営するなど、IT業界未経験の転職支援実績も豊富ですので、キャリアチェンジに不安を抱えている方は、登録しておくことをおすすめします。

さらに詳しくIT職種へ転職について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

介護職を辞めてよかったことに関する質問

続いて、介護職を辞めてよかったことの質問を紹介します。

「介護職を辞めてよかった」に関する質問

それでは、介護職を辞めてよかったことの各質問に回答していきます。

介護職の離職率は他の職種と比べて高いですか?

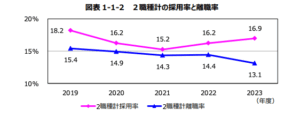

介護職の離職率は低下傾向が続いています。

介護労働安定センターによって報告されている平成29年度 介護労働実態調査によると、介護士の離職率は年間14.3%でした。ピーク時の21.6%から、およそ3分の2低下しています。

また、最新のデータである令和5年度 介護労働実態調査では2023年の離職率は年間13.1%にまで低下しており、離職率は次第に改善されている傾向のようです。

ちなみに、厚生労働省が令和4年度に公表した2022年の雇用動向調査結果の概況によると、パートタイム労働者を除いた一般労働者のの平均離職率は年間で11.9%です。

平均値と比べても大差はありませんが、他の業種と比べると少し離職率は高めと言えます。

介護職へ就職したあとすぐに辞めるのは問題ないですか?

介護職に限らず、入社して間もない期間で退職するのはリスクの高い行為です。

職場に対して不満がある場合でも、一定期間は様子を見ましょう。ミスが多発して挫けそうになる場合も「ただ単に仕事に慣れていないだけ」と考えられます。

また、早期退職は転職する際に「仕事を続けられないのでは?」と思われる可能性もあり危険です。ただ、心身の限界やハラスメントの横行などの場合は、転職に向けて早めに行動しましょう。

介護職を辞めるベストなタイミングはいつですか?

介護職に限らず退職のタイミングは、施設の就業規則によって異なります。

ゆとりを持って退職の申し出をし、業務の引き継ぎを終えてからの退職が基本です。なお、「辞めてよかった」と思える退職タイミングは、ボーナスが支給されたあとが最適です。まとまった収入を得てからの退職は、金銭的不安を軽減できます。

加えて、退職してから転職活動をスタートする場合は、最長3ヶ月分の貯蓄があると安心です。自己都合退職の場合、雇用保険の失業給付が受けられるのが3ヶ月後だからです。安心して転職活動に専念できる準備を整えましょう。

介護職がきついときの対処法はありますか?

介護職のきつさに悩んでいる場合は、まず「なぜ悩んでいるのか」を可視化しましょう。

紙やノート、電子端末のメモ機能に書き出し、ご自身の現在を客観視してみてください。書き出した内容をもとに、悩みを解消する対策や方法を検討してみましょう。

業務遂行のために、いきなり大きな目標を立ててしまうと挫折につながりやすくなります。小さな目標を1つずつ達成していくかたちで仕事に取り組んでみてください。

「自分に介護職は向いていない、辞めたい」と考えている方は、1度ご自身のスキルと目標を照らし合わせましょう。

介護技術の習熟度に合わせて、スキルアップしていく姿勢も大切です。

介護職を辞めさせてくれない職場への対処法はありますか?

介護職をはじめとする会社が退職を許さない場合は、内容証明郵便や退職代行サービスを活用しましょう。

また、労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。

労働基準監督署への相談は無料であり、相談内容も厳守されるため安心して利用できます。会社が辞めさせない理由としては、人件費や離職率などの原因が考えられます。しかし、退職を渋られた場合でも、円満退職に向けての行動が大切です。

介護職を辞めてよかったと思える最良の転職をしよう

本記事では、介護職を辞めて良かった人たちの声やメリット・デメリット、おすすめ転職サイトなどについて解説しました。

介護職に限らず、現在の職場を勢いで辞めてしまうのは、転職失敗のリスクが高い行為です。

まずは辞めたい原因を突き止めたうえで、後悔のないように判断しましょう。

もし1人では決断が出せないという方は、転職サイトのキャリアコンサルタントに相談してみるのもおすすめです。

介護職からの転職におすすめの転職エージェント

あなたの人生が豊かになることを願っています。

![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)