「夜勤で働く介護士って何してるの?」

「夜勤は暇って聞くけど、本当…?」

と考えていませんか。

介護士の夜勤の仕事は、食事介助や就寝介助、夜間の見回り、起床介助など、多岐に渡ります。

余裕をもって仕事ができることが多いですが、利用者様に救急事態が起きる場合もあるため、精神的体力的にも大変な仕事であると言えるでしょう。

この記事では、元介護士で現在転職コンサルタントの私が、介護夜勤の仕事内容や、夜勤で働くメリット、大変なことなど全解説します。

- 【タイムスケジュール付き】介護施設の夜勤で「何してるか」を徹底解剖

- 失敗しない!夜勤がある介護施設の「職場選び」のポイント

- 介護夜勤のスケジュール

- 介護夜勤は意外と暇?夜勤が日勤よりも楽だと感じるポイント

- 介護夜勤として働くメリット

- 介護夜勤で大変なこと

- 【最重要】元介護士が教える!きつい夜勤を上手に乗り切る実践テクニック

- 介護夜勤の『これってどうなの?』法律・ルールのQ&A

この記事を読めば、介護夜勤の全てが分かります。

【タイムスケジュール付き】介護施設の夜勤で「何してるか」を徹底解剖

夜勤の介護士は、主に食事介助や就寝介助などを中心とした利用者さんの介助に加え、1時間に1回の見回りなどの業務をおこなっています。

| 利用者さんの介助 | その他の業務 |

早速見ていきましょう。

食事介助

食事介助は、自分で食事ができない利用者さんの手助けをおこなうことです。夜勤の場合は、夕食と朝食の食事介助を担当します。

利用者さんによって食べるスピードがまちまちであることや、中にはどうしても食べようとしないかたもいるなど、大変なポイントも多いです。

注意!朝食の食事介助の時間帯は眠気に襲われやすい

朝食の時間は7時~8時頃がほとんどですが、この時間帯は眠気に襲われやすい時間帯です。このため、夜勤中に少しでも仮眠を取っておくなどの対策が必要と言えます。

内服介助

内服介助は、食事の際に利用者さんに薬を飲んでもらうことです。

本来は看護師の仕事ですが、施設によっては特に夜間は看護師が不在の場合もあるため、その場合は介護士が内服介助をおこないます。

利用者さんの薬を取り違えると、命にかかわることもあるため、絶対に間違うことのないよう細心の注意を払う必要があります。

就寝介助

就寝介助とは、就寝に関する一連の介助を指します。

就寝介助とは

- 利用者さんの寝間着への着替え

…利用者さんが快適に寝られるように整える - 就寝前の歯磨き

- 就寝中の体位変換(約1~2時間に1回の寝返りの手伝い)

…寝返りが出来ないことによる床ずれを防止する目的

特に就寝前の準備は、着替えなどの作業をするだけでなく、「靴下を履いて寝たい」「パジャマの上はズボンの中に入れる」など、利用者さんの好みやこだわりに寄り添った対応をすることも介護士の仕事です。

また、高齢で自分で寝返りを打てない利用者さんの体位変換は、身体の大きな男性や、身体が硬くなった高齢者の場合は非常に力がいる作業と言えます。

排せつ介助

夜勤での排せつ介助は、ベッドに移乗してからのおむつ交換や、お手洗いへの誘導などの対応です。

自力でお手洗いへ行ける利用者さんのお手伝いやナースコールの対応を、就寝前と夜中の両方でおこないます。就寝前のおむつ交換が終わるまでは、介護士さんは忙しく動き回っていることが多いでしょう。

また、夜勤中のおむつ交換は、決められた時間で2~3回おこなう施設が多いです。

1時間に1回の見回り

利用者さんが就寝したら、介護士は1時間に1回、各部屋の見回りをおこないます。

施設によりますが、1時間または2時間ごとにで見回りをするところが多いようです。

時間通りの見回りはとても重要

まれに、夜勤中に利用者さんの体調が急変することがあります。その際は救急隊員や医師から「いつから容態が変わっていたか」を必ず質問されます。

このような救急対応は頻繁に起こるものではありませんが、気付くのが早いに越したことはないため、利用者さんの命を守るためにも時間通りの見回りはとても重要な業務です。

記録や翌日の準備、物品補充

空き時間を利用して、利用者さんの記録や翌日の準備、物品の補充などをおこないます。

日勤担当者も対応しますが、状況によっては対応できないことや、夜勤の手が空いているときの方が落ち着いて対応できるというメリットもあるでしょう。

夜勤介護士が複数いる場合は、交代で休憩や仮眠を取りながら対応していきます。

起床介助

朝の起床時間になったら、起床介助をします。

起床介助とは

- 利用者さんをベッドから起こす

- 寝巻きから普段着への着替え

- 整容の介助(髪を整える、ひげを剃る)

利用者さん一人ひとりに体格や力に違いがあるため、丁寧にポイントを確認しながら対応していきます。

夜勤介護士にとっては長時間労働で眠くなりやすい時間ですが、起床介助は利用者さんの1日がはじまる大切な時間です。

申し送り

申し送りは、業務スタート時と業務終了前に、日勤担当者とおこないます。

日勤の時間中に起きたことや利用者さんの体調などについて引継ぎを受け、業務終了前には、夜勤中の利用者さんの状態や伝えておいた方がよいことについて、伝達する時間です。

申し送りの方法は、口頭でおこなう方法に加え、日勤の情報を紙面に記載して渡すなど、施設によってさまざまな対応がされています。

失敗しない!夜勤がある介護施設の「職場選び」のポイント

介護夜勤の仕事は、施設別に働き方や特徴の違いも見受けられます。この章では、夜勤介護士の施設別の働き方や特徴の違いについて解説します。

- 特別養護老人ホーム|要介護度が高いため大変なことが多い

- 有料老人ホーム|施設によって介護度が異なるため要確認

- 老人保健施設|看護師も夜勤シフトに入っていることが多い

- グループホーム|看護師がおらず、1人夜勤体制の職場も

- 夜間対応型訪問介護|定期訪問と随時対応が特徴

順番に見ていきましょう。

特別養護老人ホーム|要介護度が高いため大変なことが多い

特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護3以上の高齢者が入居できる公的介護保険施設の一つです。

夜勤の人数は利用者25人につき1人以上の夜勤介護士の配置が定められているため、利用者さんの人数に応じて夜勤介護士の人数が異なります。

一定の人数が確保されているとは言え、特養は重度の認知症や要介護度が高い利用者さんが多く、何が起こってもおかしくない環境でもあります。

- 食事で配膳された食べ物をごちゃ混ぜにしている

- 眠れない利用者さんが夜中に廊下を徘徊している

- 寂しさからナースコールを押してしまう

- 大きな物音がしたので見回りをしたら、利用者さんが居室の床で倒れていた

このように、要介護度が高い利用者さんが多いために夜勤も慌ただしくなりやすく、仮眠を全く取れない日もあるようです。

ただ、夜勤に慣れてくると、利用者さんごとの特徴が分かるようになり、多くのことを事前に想定できるようになるため、働き方や時間、仕事の配分が上手くできるようになるでしょう。

有料老人ホーム|施設によって介護度が異なるため要確認

有料老人ホームは「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類に分けられ、その種類によって利用者さんの介護度や提供するサービスが大きく異なります。

「介護付き」がもっとも介護度が高く、「健康型」は要介護のかたの受け入れはおこなっていない点が特徴です。

要介護度が高いかたが多い施設ほど夜勤介護士の負担は多くなりやすく、施設によって設備や夜勤の働き方にも差があるため、有料老人ホームで働く際は、どのような施設なのかを事前に把握しておくと安心と言えます。

老人保健施設|看護師も夜勤シフトに入っていることが多い

老人保健施設は、要介護の方に医療ケア・リハビリテーションをおこなう施設であり、入居者の在宅復帰を目的としています。

このため、介護度が高い利用者さんが多いものの、基本的に看護師も夜勤シフトに入るため、体調の急変時などに対応を任せやすいという特徴があります。

ただ、施設内に夜勤看護師が1人の場合、病床数の数や、認知症棟など医療度が比較的低い方が多いフロアでは対応が難しいこともある点は認識しておく必要があるでしょう。

また、老健は在宅復帰を目的とした施設であることから、自宅に戻ってから自力で過ごせるようにサポートをする役割もあるため、着替えなどを利用者さん自身で対応してもらうこともある点は特徴の一つです。

グループホーム|看護師がおらず、1人夜勤体制の職場も

グループホームは、認知症の利用者さんが家事を分担しながら共同生活を送る施設です。看護師の配置基準がないことが特徴であり、体調の急変が起きた場合、まず介護士が対応にあたります。

基本的に夜勤介護士は見守りが中心となりますが、1人の介護士が5人~9人を見守ることが多く、ときに臨機応変な対応が求められることもあるでしょう。また、利用者さんが少人数であることで、1人夜勤体制の施設も多くあります。

このため、グループホームで夜勤をする可能性がある場合は、どのような体制でおこなっているのかを事前に確認しておきましょう。

夜間対応型訪問介護|定期訪問と随時対応が特徴

夜間対応型訪問介護は、利用者さんが自宅で自立した日常生活を送れるよう、夜間の時間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問するものです。「定期巡回」「随時対応」「オペレーションセンター」の3つのサービスを一括して提供しています。

仕事内容は、内服介助、体位変換を含む就寝介助、起床介助など、施設に勤務する介護士の夜勤業務と重なる点が多いです。また、定期的に訪問する時間帯とは別に、利用者さんからの都度の連絡で対応をする点も特徴の一つと言えます。

なお、日勤の時間帯には入浴や買い物、調理や掃除の対応がありますが、夜勤の時間帯にはこれらの対応はありません。

介護夜勤のスケジュール

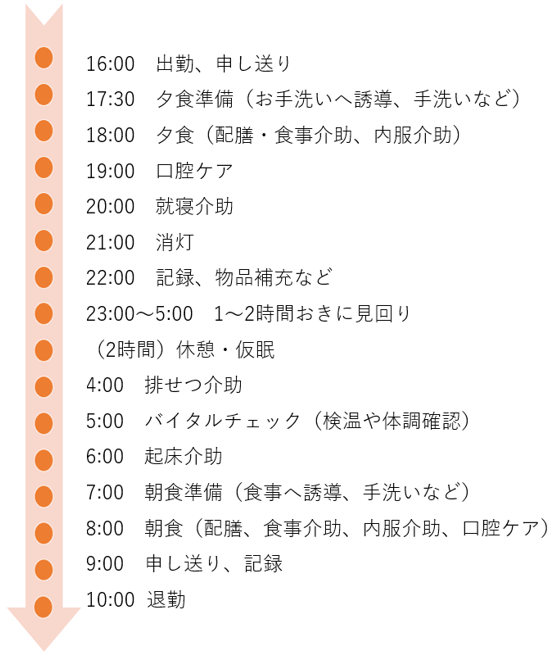

この章では、介護夜勤のスケジュールを紹介します。施設が「2交替制」と「3交替制」のどちらを採用しているかによって夜勤の勤務体系は大きく異なります。

2交替制

2交替制の勤務時間例は以下の通りです。

2交替制の勤務時間(例)

- 日勤

9:00~18:00 - 夜勤

16:00~翌10:00(休憩2時間)

2交替制の夜勤介護士のスケジュール例は以下の通りです。2交替制の場合、介護士が利用者さんの就寝前後の状態をしっかりと把握したうえで夜勤業務にあたることができる点が特徴と言えます。

2交替制の夜勤は、夕方から翌日午前中まで、実働16時間前後、休憩は2時間の施設が多いです。

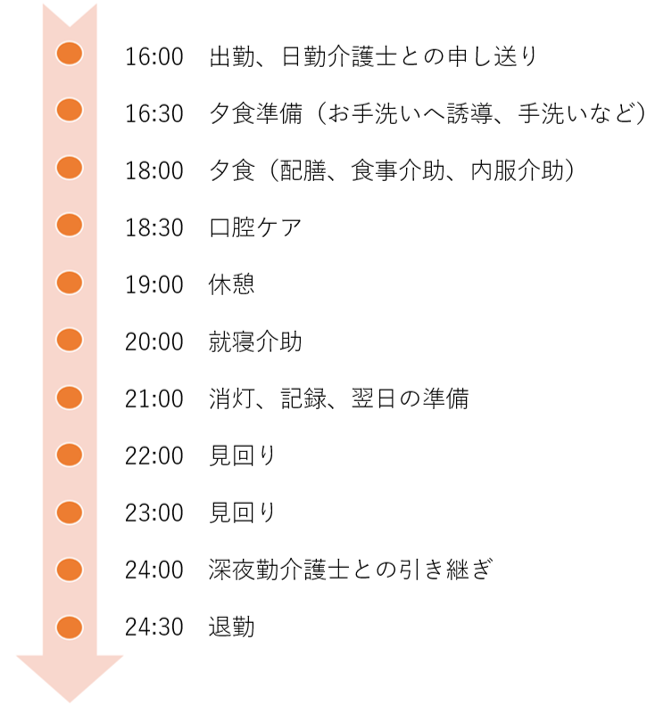

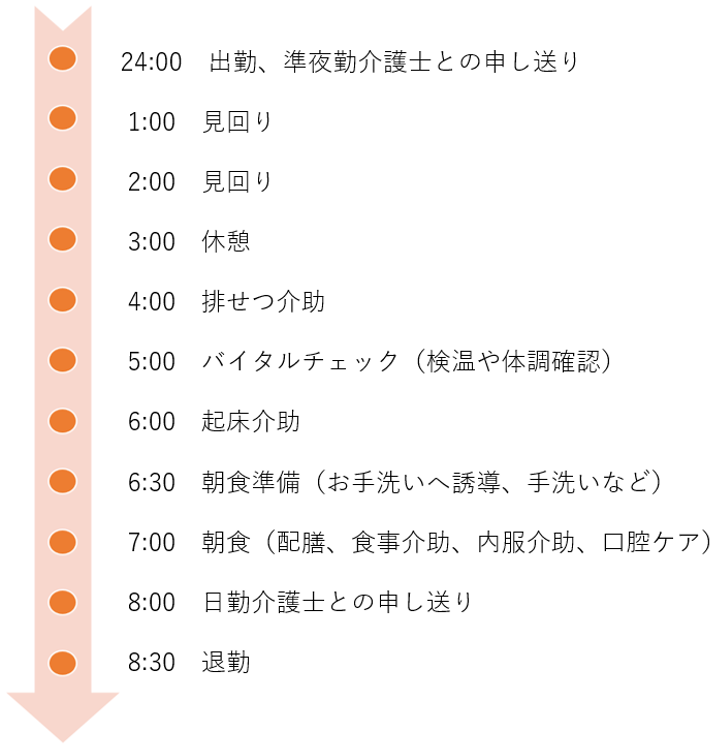

3交替制

3交替制の勤務時間例は1日を朝~夕方、夕方~深夜、深夜~朝の3パターンに分けた勤務体系であり、勤務時間例は以下の通りです。

3交替制の勤務時間(例)

- 日勤

08:00~16:30 - 準夜勤

16:00~24:30 - 深夜勤

24:00~08:30

3交替制の夜勤介護士のスケジュールには「準夜勤」と「深夜勤」の2通りがあります。

準夜勤

準夜勤は、夕方~深夜の約8時間勤務になるようシフトが組まれており、主に夕食介助や就寝介助、見回りを担当します。

深夜勤

深夜勤は、深夜~朝の約8時間勤務になるようシフトが組まれており、主に利用者さんの就寝中の見回りと朝食介助を担当します。

介護夜勤は意外と暇?夜勤が日勤よりも楽だと感じるポイント

介護夜勤の仕事は、実は暇であったり、楽であったりするという意見も多く聞かれます。

その理由を分析したところ、大きく分けて「レクリエーションや入浴介助がないこと」「スタッフの人数が少ないため人間関係が煩わしくないこと」が挙げられました。

それぞれ見ていきましょう。

日勤と違いレクリエーションや入浴介助がない

夜勤は日勤と違い、レクリエーションや入浴介助がありません。このため、体力的に夜勤の方が楽だと感じることがあるのです。

介護職だから利用者さんが寝たら暇なのよ〜!

出典:Twitter

1時間に1回の定期的な見回りは必要ではあるものの、各介護施設や利用者さんの自立度によっては、朝まで待機することが仕事の中心となる施設もあります。

夜勤は9時までだよー待機時間長くて暇や\(^o^)/

出典:Twitter

突発的な対応が必要にならない限りは、暇な時間も多く、自分のペースで仕事がしやすいシフトであると言えるでしょう。

スタッフの人数が少なく、人間関係が煩わしくない

夜勤は日勤よりもスタッフの人数が少なく、人間関係が煩わしくない点で楽だという意見もあります。

人間関係的には楽

出典:Twitter

日勤は業務量も多く、スタッフと適宜連携を取りながら、お互いの仕事や状況に配慮をして業務をおこなうことになります。一方で夜勤の場合は、勤務しているスタッフ数、業務量の両方とも少ないため、日勤とくらべて気を遣うことは減るでしょう。

利用者さんとの関係や仕事自体に問題はなくても、スタッフ間の関係性に悩んでいるという方は、あえて夜勤を増やすことも一つの手段であると言えます。

介護夜勤として働くメリット

前述した内容も含めて、介護夜勤として働くことにはメリットも存在します。この章では、介護士が夜勤をすることのメリットを紹介します。

早速見ていきましょう。

夜勤手当によって給料を上げることができる

夜勤手当によって給料を上げられることは、介護夜勤として働くメリットと言えます。シフト別に平均金額は以下の通りです。

| 2交替制 | 3交替制 | |

| 6,125円 | 準夜勤 | 深夜勤 |

| 3,317円 | 4,242円 | |

出典:介護施設夜勤実態調査

手当の額は施設によって大きく異なりますが、4,000円~8,000円が相場と言われており、中には2交替で10,000円近くの手当を出す職場もあります。

尚、介護施設夜勤実態調査によると、夜勤に入る回数は3交替制、2交替制ともに4日が最多であるため、約20,000円は手当がつく計算です。

このため、今すぐ給料を上げたいと考えているかたは、夜勤の回数を増やすことも一つの手段と言えます。

出勤日数が減りプライベートの時間を確保しやすい

介護夜勤として働くことのメリット2つ目として、出勤日数が減り、プライベートの時間を確保しやすいことが挙げられます。

夜勤の場合、夜勤明け翌日は休みとなることが多いため、2連休のようになります。体調を回復する時間に充てるだけでなく、家族や友達と過ごす時間に使うなど、プライベートの時間を確保しやすいのです。

また、夜勤明けが平日の場合、どこに行っても空いているというメリットもあるでしょう。

このように、夜勤シフトに入ることで休日が増えやすくなるため、プライベートの時間を確保したいと考えているかたは、夜勤がある生活に変えてみても良いかもしれません。

経験を積むことで選べる求人が増える

介護夜勤の経験を積むことで、後に選べる求人が増えるというメリットもあります。

夜勤がある施設では、応募条件の一つに「夜勤に入れること」を挙げている施設も多く、夜勤の経験がないことで、採用時に不利となる可能性があるからです。

また、夜勤のみの働き方である「夜勤専従」も選べるようになるなど、夜勤の経験をしておくことで介護職として仕事の幅を広げやすくなるでしょう。

転職サイトのコンサルタントに相談してみるのもおすすめ

まずはどのような求人があるのかを知りたいというかたは、『レバウェル介護(旧:きらケア)』や『かいご畑』などの、介護士転職サイトに相談してみるのもおすすめです。転職サイトに登録すると、ご自身の希望を伝えることで、転職のプロであるコンサルタントから求人を無料で紹介してもらうことができます。

また、『介護職300人が選ぶ転職サイトおすすめ比較!口コミ評判&求人数ランキング』では、当サイトが独自に取得したアンケートから、利用者満足度の高い転職サイトを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

介護夜勤で大変なこと

メリットが多く、楽な一面もある介護夜勤ですが、夜勤特有の大変なこと(デメリット)も多くあります。この章では、多くの介護士が夜勤をしたときに大変だと感じていることをお伝えします。

早速見ていきましょう。

昼夜逆転の生活になりやすい

まず、夜勤によって昼夜逆転の生活になりやすいことが挙げられます。

人は基本的に、朝起きて活動し、夜眠るようにできていますが、夜勤の場合は昼間に寝て夜活動するスタイルとなるため、人によっては昼夜逆転してしまうことがあるのです。

昼夜逆転してしまうによる弊害

- 「交代勤務睡眠障害」を発症することがある

…夜勤を含む交代勤務によって睡眠時間帯が頻繁に変化し、睡眠をはじめ精神・身体機能の障害がもたらされる

- 夜勤中の眠気と注意集中困難および作業能力の低下を引き起こす

- 夜勤明けの夜に寝たくても寝れない

- 寝付いても何回も途中で目が覚めてしまう

このように、日常生活と業務に支障が出てしまうことがあるため、長時間の夜勤の場合はできるだけ仮眠を取るよう心がけましょう。

夜通しで突発対応が必要なことがある

人によっては楽だと感じる介護夜勤ですが、時間があるときと忙しいときの振り幅が激しく、ときに夜通しで突発対応が必要なこともあります。

夜勤は日勤よりも少ない人数で対応をする分、利用者さんが眠れないためにナースコールが頻繁に鳴ったり、おむつ交換が集中したりと、人数が少ないがゆえに動きっぱなしということもあるからです。

また、利用者さんの体調が急変した際などは、救急車を呼び看護師や家族に連絡を取る、書類や記録を準備して病院に同行するなど、慌ただしい夜になることもあります。

拘束時間が長く、家族と生活リズムが合わない

拘束時間が長いことで、家族と生活リズムが合わないこともデメリットとなりえます。

家庭があるかたは、自身の夜勤によって生活にすれ違いが起きたり、さらに家族も夜勤ありの仕事の場合は、お互いの夜勤によって時間が合わず、同じ家に住んでいても久しぶりに顔を合わせたのは3日後というようなこともあるでしょう。

よって、夜勤に入る際は生活リズムが合わなくなることを事前に認識しておくことや、生活リズムが合わないときこそマメに連絡を取るなどの工夫することが大切です。

日勤よりも休みにくい

夜勤シフトの場合、日勤シフトよりも休みにくいというデメリットもあります。

家庭の事情や急な体調不良によりどうしても仕事を休みたいと思っても、夜勤の場合は簡単に休めないことが多いです。

夜勤が日勤よりも休みにくい理由

- 夜勤人数が少ない

- そもそも夜勤に入れる職員が限られている

- 自分が急に休むことで誰かが連勤となる可能性がある

- その後の調整がきかない

このように、さまざまな休みにくい理由が挙げられてしまうため、多少の体調不良などでは休みにくく、いろいろ考えた末に結局出勤…という介護士さんは多いのでしょう。

【最重要】元介護士が教える!きつい夜勤を上手に乗り切る実践テクニック

夜勤の辛さは、正しい知識と準備で大幅に軽減できます。ここでは、実際に夜勤を経験した元介護士の視点から、今すぐ実践できる具体的なテクニックをお伝えします。

🍙 食事編:夜勤中の体調管理を支える「食べ方戦略」

夜勤中の食事は、単なる空腹しのぎではありません。血糖値の安定と眠気コントロールが成功の鍵です。

■ 時間帯別:最適な食べ物選び

22:00〜1:00(夜勤開始期)

- おすすめ商品:セブンイレブン「胸肉とブロッコリー」「おでん(大根・卵)」

- 避けるべき:ラーメン、カツ丼などの重い食事

- 理由:消化に3時間かかる重い食事は、深夜帯の眠気を誘発

1:00〜4:00(深夜帯)

- おすすめ商品:ローソン「ブランパン」「サラダチキン」「ナッツ類」

- 避けるべき:甘いパン、チョコレート

- 理由:血糖値の急激な上下動を防ぎ、集中力を維持

4:00〜8:00(明け方)

- おすすめ商品:ファミマ「グリーンスムージー」「ヨーグルト」「バナナ」

- 避けるべき:カフェイン過多の飲み物

- 理由:帰宅後の睡眠に影響を与えないよう、覚醒効果を抑制

■ 実践的な「食べ方ルール」

- 3口ルール:忙しい時でも3口は必ず食べる(血糖値の急降下防止)

- 水分1.5L目標:利用者対応で忘れがちな水分補給を時間で区切って管理

- カフェイン制限:深夜2時以降はノンカフェイン飲料に切り替え

元介護士の実体験 「夜勤3年目で気づいたのは、22時に重い食事を摂ると必ず2時頃に強烈な眠気が襲ってくること。コンビニのサラダと蒸し鶏に変えてから、夜中の眠気が半分以下になりました。」(元特養介護士・28歳女性)

😴 仮眠編:15分で最大効果を得る「戦略的仮眠法」

介護現場の仮眠は「いつ起こされるかわからない」状況です。短時間で最大の回復効果を得るテクニックをマスターしましょう。

■ 15分仮眠の「黄金パターン」

準備時間:2分

- 環境設定:室温22〜24度、音を遮断(耳栓必須)

- 体位調整:椅子の場合は足を台に乗せて心臓より高く

- 呼吸準備:4秒吸って6秒で吐く深呼吸を3回

入眠時間:8分

- 入眠法:つま先から頭まで順番に力を抜く「筋弛緩法」

- 思考制御:「白い壁を塗っている」イメージで雑念を排除

- 時間感覚:「15分後に自然に目覚める」と3回心の中で唱える

覚醒時間:5分

- 段階的覚醒:まず指先を動かす→手首→肘→肩の順番

- 血流促進:座ったまま足首を10回まわす

- 覚醒促進:冷たい水で手首を30秒冷やす

■ 場所別:仮眠環境の作り方

休憩室がある場合

- 必須アイテム:アイマスク、耳栓、膝掛け

- 椅子活用法:2脚使いで足を水平にする

- 温度調整:体温が下がる深夜帯は+2度設定

休憩室がない場合

- 代替場所:事務室の奥、洗濯室(音が気にならない場合)

- 椅子選び:キャスター付きは避ける(無意識に動いて覚醒)

- 机活用:うつ伏せ時はタオルで額の圧迫を軽減

■ 起きられない時の「強制覚醒テク」

- 5分前アラーム:メイン15分の5分前に小音量で1回

- 光刺激:スマホライトを瞼の上から30秒照射

- 冷刺激:保冷剤を首筋に10秒当てる

元介護士の実体験 「最初は15分も眠れないと思っていましたが、筋弛緩法を覚えてから5分で入眠できるように。短時間でもスッキリ感が全然違います。特に冷水で手首を冷やすのは目からウロコでした。」(元老健介護士・31歳男性)

🎒 持ち物編:夜勤を楽にする「必携アイテム」チェックリスト

夜勤の成功は「準備が8割」です。プロが実際に使っているアイテムを厳選してご紹介します。

■ 【最重要】絶対に忘れてはいけないアイテム

✅ 体調管理系

- □ 体温計(利用者だけでなく自分の体調チェック用)

- □ 常備薬(頭痛薬、胃薬、のど飴)

- □ マスク予備(3枚以上、破れや汚れに対応)

- □ アルコールハンドジェル(小容量ボトル)

✅ 快適性確保系

- □ 厚手の靴下(足元の冷え対策、滑り止め付き推奨)

- □ カーディガン(施設内の温度変化に対応)

- □ アイマスク・耳栓(仮眠の質を劇的に向上)

- □ リップクリーム(暖房で唇が荒れやすい)

■ 【便利】あると夜勤が楽になるアイテム

✅ 食事・水分系

- □ 保温水筒(温かい飲み物で内臓を温める)

- □ ジップロック(余った食べ物の保存、濡れ物入れ)

- □ タンブラー(利用者への水分提供時にも使用可能)

✅ 作業効率系

- □ 小型懐中電灯(深夜の巡回時、利用者を起こさない)

- □ メモ帳・ペン(申し送り事項をすぐにメモ)

- □ 腕時計(防水、見やすい文字盤必須)

- □ ポケットティッシュ(最低3個、いろんな場面で重宝)

■ 【プロ仕様】差がつく上級者アイテム

✅ 疲労軽減系

- □ 着圧ソックス(足のむくみ・疲労を大幅軽減)

- □ インソール(立ち仕事の足裏負担を30%カット)

- □ 肩こり用磁気ネックレス(長時間前かがみ作業の対策)

✅ 緊急時対応系

- □ スマホ用モバイルバッテリー(緊急連絡時の電池切れ防止)

- □ 小銭入れ(自販機、コンビニでの小額決済用)

- □ 絆創膏(利用者・スタッフ問わず怪我の応急処置)

■ 持ち物の「パッキング戦略」

メインバッグ(ロッカー保管)

- 着替え、食事、大きめアイテム

- 防水性があり、消毒しやすい素材を選択

サブバッグ(携帯用)

- ペン、メモ帳、常備薬、ティッシュ

- ポケット多数、取り出しやすさ重視

緊急ポーチ(必携)

- 絆創膏、小銭、スマホ充電器

- 腰に付けられるウエストポーチタイプ推奨

元介護士の実体験 「着圧ソックスを使い始めてから、夜勤明けの足のむくみが激減。最初は『たかが靴下』と思ってましたが、今では夜勤に絶対欠かせません。疲労度が本当に違います。」(元グループホーム介護士・26歳女性)

👩 女性向け:女性特有の夜勤対策「体調・安全管理術」

女性の夜勤には、男性とは異なる特有の課題があります。体調管理と安全確保の両面から、実践的な対策をお伝えします。

■ 生理周期と夜勤の上手な付き合い方

生理前1週間(PMS期)

- 食事調整:鉄分豊富な食材を意識(ひじき、ほうれん草、レバー)

- 仮眠対策:イライラで眠れない時は「4-7-8呼吸法」を実践

- 持ち物追加:生理用品+お腹を温めるカイロ+痛み止め

生理中(1〜3日目)

- 体位の工夫:前かがみ作業時は5分おきに背筋を伸ばす

- 水分管理:普段+500ml多めに摂取(血液量減少の補填)

- 休憩活用:15分仮眠の代わりに足上げ休憩で血流改善

生理後回復期

- 体力回復:たんぱく質を普段の1.5倍摂取

- 睡眠質向上:夜勤明けの睡眠時間を普段+1時間確保

■ 実践的な「生理用品管理術」

夜勤用生理用品セット

- □ 昼用ナプキン:6個(3時間おき交換想定)

- □ 夜用ナプキン:3個(長時間対応、就寝時用)

- □ おりものシート:5個(生理前後、軽い日用)

- □ サニタリーショーツ予備:1枚(万が一の汚れ対応)

交換タイミング設定

- 21:00(勤務開始前)→ 0:00 → 3:00 → 6:00(勤務終了前)

- スマホアラームで時間管理、忘れ防止

処理方法の工夫

- 汚物入れが遠い場合:ジップロックで一時保管

- 臭い対策:消臭スプレー携帯(無香料タイプ)

■ 夜勤時の防犯・安全対策

施設内での安全確保

- 一人での作業回避:可能な限りペアでの行動を心がける

- 緊急連絡手段:スマホは常に身につける、ポケットWi-Fi検討

- 死角の把握:施設内の見通しの悪い場所を事前にチェック

通勤時の安全対策

- 夜勤明け(早朝):タクシー利用を選択肢に含める

- 夜勤前(夜間):明るい道を選択、防犯ブザー携帯

- 服装の工夫:露出を避け、動きやすい靴を選択

職場でのコミュニケーション術

- 体調不良時の伝え方:「生理痛で」ではなく「体調不良で」

- 休憩の取り方:「少し休憩します」と明確に意思表示

- 相談できる関係作り:同性の先輩スタッフとの信頼関係構築

■ 女性特有の疲労対策

ホルモンバランス対策

- イソフラボン摂取:夜勤前に豆乳200ml

- ビタミンB群補給:サプリメント活用(疲労回復促進)

- カルシウム・マグネシウム:イライラ・筋肉疲労の緩和

美容・体調維持

- スキンケア簡略化:夜勤中は保湿重視、朝のケアを丁寧に

- むくみ対策:着圧ソックス+足首回し運動

- 髪の毛対策:まとめ髪用のヘアゴム多めの準備

元介護士の実体験 「生理と夜勤が重なる週は本当にきつかったです。でも、鉄分サプリと温めるカイロを使い始めてから、痛みが半分くらいに。女性同士で情報共有できる環境があると、すごく心強いですね。」(元有料老人ホーム介護士・29歳女性)

夜勤を「乗り切る」から「活用する」へ

これらの実践テクニックを組み合わせることで、夜勤は単に「耐えるもの」から「スキルアップの機会」に変わります。

今日から実践できる3ステップ

- 食事戦略の実行:次回夜勤時にコンビニ商品選びを実践

- 15分仮眠法の習得:筋弛緩法を日中に練習

- 持ち物リストの作成:自分専用チェックリストを作成

介護の夜勤は確かに大変ですが、正しい知識と準備があれば必ず乗り切れます。そして、その経験は必ずあなたの介護スキル向上につながるはずです。

介護夜勤の『これってどうなの?』法律・ルールのQ&A

介護現場の夜勤について「これって法律的に大丈夫?」と疑問に思うことはありませんか?ここでは、介護職が抱きがちな専門的な疑問に、法的根拠を示しながらお答えします。

❓ Q1. 夜勤のワンオペ(1人勤務)は違法ではないのですか?

【結論】違法ではありませんが、施設種類と利用者数によって条件があります。

■ 法的根拠と詳細解説

特別養護老人ホームの場合

- 法的基準:利用者25人につき介護職員1人以上(夜間・深夜帯)

- 実際の運用:50人定員の場合、夜勤者2人配置が最低基準

- ワンオペ可能な条件:利用者25人以下の小規模施設のみ

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

- 法的基準:明確な人員配置基準なし(施設の判断に委ねられる)

- 実際の運用:多くの施設でワンオペ勤務を実施

- 注意点:緊急時対応体制の整備が義務付けられている

グループホーム

- 法的基準:利用者3人につき1人以上(日中)、夜間は1ユニットにつき1人

- 実際の運用:9人定員の場合、夜勤者1人が標準

- 特徴:ワンオペが最も一般的な施設形態

■ ワンオペ勤務時の安全確保義務

施設側の義務

- 緊急時連絡体制:24時間対応可能な連絡網の整備

- 医療機関との連携:協力医療機関との夜間連絡体制

- 設備の整備:ナースコール、監視カメラ等の安全設備

介護職員の権利

- 適切な研修:夜勤業務に必要な知識・技能の習得機会

- 相談体制:困った時にすぐ相談できる体制の確保

- 労働時間の管理:労働基準法に基づく適切な労働時間管理

■ 「違法性」を判断する基準

違法となるケース

- 必要な人員配置基準を下回る運用

- 緊急時対応体制が整備されていない

- 適切な研修を受けていない職員の単独夜勤

グレーゾーンのケース

- 利用者の状態に対して明らかに人手不足

- 施設の構造上、1人では対応困難な環境

- 医療的ケアが必要な利用者への単独対応

厚生労働省の見解 「人員配置基準は最低基準であり、利用者の状態や施設の構造等を勘案し、必要に応じて基準を上回る配置を行うことが望ましい」(介護保険施設等の人員基準について)

❓ Q2. 16時間夜勤の場合、仮眠時間は法律で保証されていますか?

【結論】労働基準法上は義務ではありませんが、介護保険法上は「適切な休憩」が求められています。

■ 法的根拠の詳細分析

労働基準法による規定

- 休憩時間:6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上

- 16時間勤務の場合:最低1時間の休憩が法的義務

- 仮眠時間の扱い:「手待ち時間」として労働時間に含まれる場合が多い

介護保険法による規定

- 適切な休憩:利用者への適切なサービス提供のため必要な休憩

- 具体的時間:明確な規定はないが、通常2〜4時間程度

- 施設の義務:職員の健康管理と安全確保の観点から配慮が必要

■ 実際の職場での仮眠時間確保状況

一般的な16時間夜勤の休憩パターン

| 時間帯 | 休憩内容 | 時間 | 法的位置づけ |

|---|---|---|---|

| 22:00-23:00 | 夕食休憩 | 1時間 | 労働基準法上の休憩 |

| 1:00-4:00 | 仮眠休憩 | 3時間 | 施設独自の配慮 |

| 6:00-7:00 | 朝食休憩 | 1時間 | 追加の休憩時間 |

施設種別による違い

- 特養・老健:比較的仮眠時間が確保されやすい(2〜4時間)

- 有料老人ホーム:施設による差が大きい(1〜3時間)

- グループホーム:構造上仮眠が取りにくい場合が多い(1〜2時間)

■ 仮眠時間が十分でない場合の対処法

労働組合がある場合

- 労働組合への相談:職場環境改善の交渉材料として活用

- 同僚との連携:集団での要望提出でより効果的

個人での対応方法

- 労働基準監督署への相談:明らかに法令違反の場合

- 施設管理者との面談:改善要望の正式な申し入れ

- 転職の検討:根本的な解決が困難な場合の選択肢

■ 仮眠時間確保のための交渉術

効果的な要望の仕方

- 根拠を示す:「安全な介護提供のため」という利用者利益の観点

- 具体案を提示:「2時間の仮眠時間確保」など具体的な改善案

- 段階的改善:一気に大幅改善ではなく、段階的な改善を提案

避けるべき要望の仕方

- 感情論に走る(「きつい」「疲れる」だけの主張)

- 他施設との比較のみ(「○○施設では4時間もらえる」)

- 一方的な要求(改善案なしの文句のみ)

元介護士の実体験 「最初は2時間しか仮眠がもらえず、体調を崩しがちでした。施設長に『利用者様の安全のためにも職員の体調管理が重要』という観点で相談したところ、3時間に延長してもらえました。法的根拠を調べて話すことが大切だと実感しました。」(元特養介護士・32歳男性)

❓ Q3. 無資格・未経験でも、いきなり夜勤に入ることはありますか?

【結論】法的には可能ですが、適切な研修を受けることが施設の義務です。

■ 法的根拠と資格要件

介護保険法上の位置づけ

- 無資格者の業務範囲:身体介護以外の生活援助、見守り業務は可能

- 身体介護の制限:入浴、排泄、移乗等の身体介護は有資格者が必要

- 夜勤従事の条件:施設が適切と判断し、必要な研修を実施すれば可能

実際の現場での運用状況

| 施設種別 | 無資格夜勤 | 条件・制限 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | △ | 有資格者との複数体制が原則 |

| 有料老人ホーム | ○ | 施設判断、研修実施が条件 |

| グループホーム | × | 認知症対応の専門性が必要 |

| デイサービス | ○ | 宿泊サービス提供時のみ |

■ 無資格者の夜勤従事時の法的要件

施設側の義務

基礎研修の実施(最低40時間)

- 介護の基本理念・職業倫理

- 認知症・障害の理解

- 緊急時対応・安全管理

- 感染症対策・衛生管理

OJT(実地研修)の実施(最低1週間)

- 有資格者との同行研修

- 夜間特有の業務の習得

- 緊急事態シミュレーション

定期的なフォローアップ

- 月1回以上の面談・指導

- 資格取得に向けた支援

- 継続的なスキル向上研修

■ 無資格夜勤の実態と課題

メリット(施設側)

- 人材確保:慢性的な人手不足の解消

- コスト削減:有資格者より低い人件費

- 柔軟な配置:急な欠員への対応

デメリット(利用者・職員)

- サービス質の低下:専門知識・技能の不足

- 安全性の懸念:緊急時対応能力の限界

- 有資格者の負担増:指導・フォローの負担

■ 無資格で夜勤に入る場合の心構え

入職前に確認すべき点

- 研修体制:どの程度の研修が用意されているか

- フォロー体制:困った時の相談体制はあるか

- 資格取得支援:資格取得のサポートはあるか

- 複数体制:1人夜勤ではなく複数での体制か

夜勤従事時の注意点

- 業務範囲の明確化:何ができて何ができないかの確認

- 緊急時の対応:必ず有資格者・管理者への連絡を最優先

- 継続学習:資格取得に向けた自己学習の継続

- 安全第一:無理をせず、分からないことは必ず確認

■ 資格取得までのキャリアパス

推奨される段階的スキルアップ

- 初任者研修取得(約3ヶ月):基本的な介護技術の習得

- 実務者研修取得(約6ヶ月):より専門的な知識・技能の習得

- 介護福祉士受験(実務経験3年後):国家資格の取得

資格取得支援制度の活用

- 実務者研修受講資金貸付:最大20万円(返済免除あり)

- 介護福祉士修学資金貸付:最大166万円(条件により返済免除)

- 職場での資格取得支援:受講料補助、勤務時間の配慮

元介護士の実体験 「無資格で夜勤に入った時は本当に不安でした。でも、先輩が丁寧に指導してくれて、3ヶ月後には初任者研修を取得。今思えば、あの経験が介護の世界に入るきっかけになりました。大切なのは、学び続ける姿勢だと思います。」(現役介護福祉士・27歳女性)

法律を知ることで働きやすい環境を作る

介護夜勤に関する法律・ルールを正しく理解することで、

- 自分の権利を守ることができます

- 適切な労働環境を求める根拠が得られます

- 安心して業務に取り組むことができます

困った時の相談先

- 労働基準監督署:労働条件に関する相談

- 地域包括支援センター:介護保険制度に関する相談

- 介護労働安定センター:介護職の労働環境改善に関する相談

法律は味方です。正しい知識を身につけて、より良い介護現場を作っていきましょう。

さいごに

介護士の夜勤での仕事内容やスケジュール、メリットや大変なことについてお話しました。

夜勤は利用者さんが就寝後は比較的余裕を持った時間になることも多いですが、突発対応が発生した場合は長い夜になることもあります。

夜勤がある介護に興味があるというかたは、『レバウェル介護(旧:きらケア)』や『かいご畑』などの介護士転職サイトに相談し、転職のプロから希望の求人を紹介してもらうこともおすすめです。

転職サイトへの登録・相談は無料です。自分に合う求人や担当者を見つけるためにも、2~3社を併用し、ご自身に合うところを見つけてみてください。

あなたの介護士人生が充実したものになるよう願っています。

![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)

やっぱ介護の夜勤暇。

出典:Twitter