「疲れたので仕事を休職したい…」

「本当に休職して大丈夫なのかな?」

と考えていませんか。

看護師はストレスが多くかかりやすい仕事であり、心も体も疲弊してしまうことによって、休職する方は多くいらっしゃいます。

毎日職場に行くことが辛い、仕事のことを考えるだけで憂鬱という状態が続くと、本当に働けなくなってしまう可能性もあるため、限界が来る前に休職することも大切です。

この記事では、元看護師で転職コンサルタントの私が、看護師の休職について全解説します。

- 看護師の仕事がどうしても辛いなら、休職することも一つの手段

- うつ病や適応障害を理由に休職する看護師さんは多い

- 看護師が休職をするまでの一般的な流れ

- 看護師が知りたい休職中のお金の話

- 休職期間中のおすすめな過ごし方

- 看護師が休職したあとの選択肢

この記事を読めば、看護師が心と体を守るために必要なことの全てが分かります。

| 看護師転職サイト | サービスの特徴 |

|---|---|

詳細を見る | 公開求人数:22万件以上|満足度:4.3 ・アンケート満足度の人気◎ ・業界トップクラスの求人数 20代30代40代 全国 |

| 公開求人数:約20万件※|満足度:4.2 ・有名メディア『ナース専科』の運営企業が提供 ・応募先施設への猛プッシュが力強い 20代~40代 全国 | |

公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約23万件|満足度:4.0 ・地方の求人にも強い ・施設の内部事情にも精通したサポート 20代30代40代 全国 |

| 公開求人数:約6.5万件|満足度:3.9 ・スピーディーかつ質の高い提案 ・地域ごとに専門のキャリアパートナーが対応 20代30代40代 常勤パート・非常勤 全国 | |

5位:マイナビ看護師 公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約8.5万件|満足度:3.6 ・求人検索システムの使いやすさが◎ ・一般企業・治験関連企業にも強い 20代30代40代一般企業 常勤パート・非常勤全国 |

※2025年11月17日更新

※弊社が実施した独自アンケートの結果に基づきます

※本記事は看護roo!、レバウェル看護、マイナビ看護師、看護師ワーカー、ナース専科 転職などのPRを含みます。

看護師の仕事がどうしても辛いなら、休職することも一つの手段

看護師さんが毎日仕事を頑張っていると、さまざまな理由で「休職したい…」と思うことがあるでしょう。特に看護師の仕事はストレスがかかりやすく、多くの方が疲れを感じながら仕事をされています。

看護師の仕事は夜勤があるものも多く、不規則な生活になりやすいです。さらに、膨大な業務量や看護師として人の命を預かるという大きな責任が負荷されて、身体的だけでなく精神的にも体調を崩してしまう人はとても多いのです。

このため、一度十分な休息を取り自分を取り戻すことは、看護師の仕事を長期的に続けるという観点からも非常に大切な時間であると言えます。

うつ病や適応障害を理由に休職する看護師さんは多い

以下のような理由で休職する看護師さんは少なくありません。

- うつや適応障害などのメンタルヘルスの不調

- 上記以外で長期療養が必要な病気

- 専門看護師・認定看護師などの資格取得や留学

上記以外でも、妊娠や介護などさまざまな理由で求職する看護師さんがいらっしゃいますが、全体の中で多くを占めるのが、うつや適応障害などのメンタルヘルスの不調による休職です。

また同調査では、医療機関の約半数(45.9%)に、メンタルヘルスの不調を抱える常勤看護師さんがいるという結果も出ています。

いかに精神的な不調を抱えている人が多いかが分かるでしょう。

次章では、休職を検討している看護師さんに向けて、休職をするまでの一般的な流れをお伝えします。

看護師が休職をするまでの一般的な流れ

この章では、看護師さんが休職するまでの一般的な流れをお伝えします。「休職したい」と思っても、すぐに行動に移せないかもしれませんが、まずは流れを把握するところから始めましょう。

順番に見ていきましょう。

Step1.有給や病欠で休みを取る

休職したいと思ったとき、まずは有給や病欠で休みを取ります。

いきなり休職に入るのではありません。一般的には、仕事を休み始めて最初の1ヶ月程度の「休養」は、指定休や有休+病欠(欠勤)として処理されます。

まずは体を休め、症状を緩和、改善するためにも、この期間に専門医の診察を受けるようにしましょう。

就業規則を確認しておくとよい

休職したいと少しでも思ったときに、就業規則を確認しておくことがおすすめです。

労働基準法や労働契約法には、休職に関する規定がないため、休職制度を設けることは義務付けられていません。このため休職制度がない職場も存在します。

職場に休職制度があった場合は、休職中の給料や期間について確認し、余裕があれば人事担当などに聞いてみても良いでしょう。内容を事前に知ることで、多少心が落ち着くかもしれません。

Step2.医師の診断書をもらう

しばらく有給などで休みをとっても改善が見られない場合、かかりつけの専門医から診断書をもらいましょう。かかりつけ医の診断書無しに休職期間に入ることは困難な場合が多いからです。

通院をしながら、「就業可能か」「このまま仕事を続けたらどうなるか」といったことを専門的に判断してもらい、診断書を書いてもらいます。

尚、労災として認められるかは、申請後に判断されます。看護師の労災には勤務中のけがや院内感染等がありますが、最近ではうつ病の精神疾患や心疾患なども労災認定されるケースもあるのです。

Step3.休職申請をする

医師から診断書をもらったら、休職申請をしましょう。休職を申請する際は、まずは上司(師長など)に申し出をします。

病院によっては、診断書とは別に申請に必要書類の提出を求められたり、面談をすることもあります。

万が一、職場に出向くことすら困難な状態の場合は、郵送や代理人による申請をすることも可能です。

Step4.業務の引継ぎをする

業務の引き継ぎは、出来る限りで構いませんが、対応することがおすすめです。

患者さんや周りのスタッフのためにも引継ぎをおこない、円満に休職に入っておくと、復帰がしやすくなるからです。

しかし、出勤できないほどの体調不良や精神状態であることも多く、その場合は電話やメールなど、ご自身の体調に無理がかかりにくい方法でおこなうことも一つの手段です。

看護師が知りたい休職中のお金の話

休職中している間は、手当を受け取ることができます。職場によっては休職中でも、一定割合分の給与が支払われることがあります。

注意点としては、求職中でも社会保険料・税金の支払い義務があることです。

看護師は休職中に2種類の手当を受け取ることができる

うつ病等により休職することになった場合、「傷病手当金」「休業(補償)給付・休業特別支給金」の2種類の手当を受け取ることが出来ます。

⑴ 傷病手当金|健康保険から支給

傷病手当金とは、通勤中・仕事中以外でけがや病気で休職をすることになったときに受け取れる手当です。

以下の受給要件を満たすと、支給開始した日から最長1年6ヵ月後まで受け取ることができます。(支給開始後に仕事復帰した期間がある場合、その期間の受給はなし)

- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

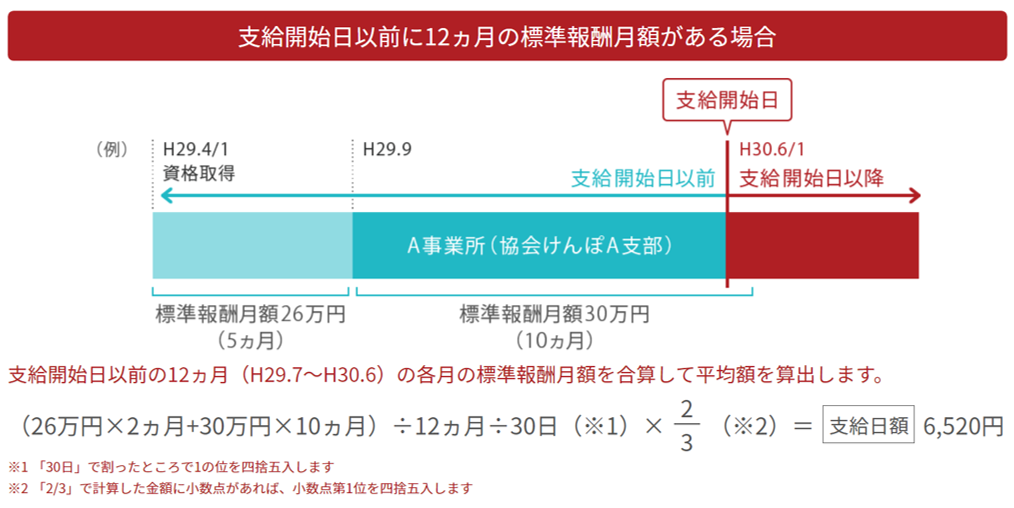

傷病手当金は、1日当たりの金額(支給日額)に給付日数を掛け算した金額が支給されます。

また、1日あたりの傷病手当金の額は、以下の計算式で算出できます。

日当たりの金額(支給日額)

支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

※支給開始日:一番最初に傷病手当金が支給された日のこと

出典:全国健康保険協会

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

次のいずれか低い額を使用して計算します。

- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値

- 標準報酬月額の平均値

・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方

・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

傷病手当金の詳細や必要書類は人によって異なるので、詳しく知りたい方は、全国健康保険協会の公式サイトをご覧ください。

⑵ 休業(補償)等給付・休業特別支給金|労災保険から支給

休業(補償)等給付・休業特別支給金は、通勤中または仕事中にけがや病気をしたときに受け取れる手当のことです。

以下の3要件を全て満たす場合に、その第4日目から休業(補償)等給付と・休業特別支給金の両方が支給されます。

- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため

- 労働することができないため

- 賃金を受けていないこと

尚、療養開始後1年6ヶ月が経過し、そのけがや疾病が治療中かつ傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合、傷病(補償)年金が支給されます。

また、休業(補償)等給付・休業特別支給金の額の算出方法は以下の通りです。

休業(補償)等給付・休業特別支給金の計算式

- 休業(補償)等給付=給付基礎日額の60%×休業日数

- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

※給付基礎日額=事故が起きた日または疾病が確定した日(医師の診断結果が出た日)の直近3カ月間に支払われた賃金の総額÷日数

休業期間であっても、今までの賃金の80%が支給されるため、生活費の不安が減り安心して治療に専念できます。

給料が支払われるかは会社によって異なる

休職中の給料が支払われるかどうかは、会社によって異なります。

休職している従業員に職場が給与を支払う法律上の義務はありません。労働基準法第24条にも、「ノーワーク・ノーペイ」の原則が定められています。

しかし、職場の就業規則によっては、休職中でも一定の割合分の給与が支給される場合もあります。あくまで勤務先の規定によるため、余裕があれば、就業規則を確認しておくことがおすすめです。

休職中のボーナスは支給されない場合も多い

休職中に給料が発生する職場であったとしても、ボーナスは支給されない場合も多く、支給されたとしても寸志程度のようです。

ボーナスは給与とは異なり、従業員の実績に対する報酬であるためと言えます。

ただし、査定期間に勤務実績がある場合や、有給消化として勤務期間に該当する場合などはボーナスが支給される可能性があるため、査定期間と支給要件について上司や人事部に確認をしておくと安心でしょう。

注意!休職中でも社会保険料・税金は払う必要がある

休職していても「厚生年金保険料」、「健康保険料」、「介護保険料」、「住民税」は支払う必要があります。

休職中もあくまで会社に籍は置いている形になるため、これらの保険料・税金は支払い義務が発生する点は認識しておきましょう。

休職期間中のおすすめな過ごし方

この章では、休職した看護師さんにおすすめする、休職期間中にやってみることをご紹介します。

休職期間中の過ごし方は心と身体の疲れを回復させるために、とても大切です。

できることから、ぜひやってみてください。

規則正しい生活を心がける

まず、休職期間中は規則正しい生活を心がけましょう。規則正しい生活は、身体の回復と心の安定をもたらすからです。

特に、うつ病や適応障害などの精神疾患で休職する場合、昼夜逆転などの不規則な生活を送っていると、病院に通っていても回復が遅くなってしまいます。

長期で休んでいるときこそ、辛いと感じる毎日から早期に抜け出せすために、規則正しい生活を心がけるようにしましょう。

先輩から言われて傷ついたことを思い出さない

休職期間中は、職場で先輩から言われて傷ついたことや、辛かったことを思い出さないことは大切です。

休職していることに罪悪感を感じてしまう人もいらっしゃいますが、休職中は仕事のことを思い出す必要はありません。

人はネガティブな記憶ほど忘れにくい傾向があり、かつ何度も思いだすことで、その嫌な記憶が増強されてしまうという性質を持っているからです。

傷ついたことを何度も思い出して、自分を責めてみても、前に進みずらくなるだけであるため、まずは「嫌なことを思い出すのは心身の回復に効果的ではない」ということを認識するところから始めましょう。

美味しいものを食べて心と身体を整える

休職中だからこそ、美味しいものを食べて心と身体を整えましょう。

仕事をしていたときは、心身の疲労から食事を摂れなくなってしまう人もいます。体調やバランスが崩れてしまった身体を元に戻すために、しっかりと食事を摂ることはかかせません。

休職して出社が不要になってからの食事は、とても美味しく感じるはずです。バランス良く食べることが一番ですが、まずは食べたいと思ったものや好きなものを食べて、元気を出しましょう。

身体が元気になると、心も回復しやすくなります。

旅行に出かけて自然に触れる

旅行に出かけて自然に触れることも、休職中の過ごし方としておすすめです。

気分を大きく変化させるために、自宅を含めた今の環境を一度離れてみることはとても効果的です。行ったことがない場所に行き、新しいものを見ることで、あっという間に気持ちが軽くなることは多くあります。

特に、田舎などの自然が豊かな場所に行くことがおすすめですが、休職期間に入ったばかりで遠出する気にならない…という方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、近くの自然豊かな公園で20分ほど過ごすだけでも、リラックスできストレスが軽減され、心身に好ましい変化がもたらされ幸福感を得やすくなります。ぜひやってみてください。

好きなことをしてみる

思い切って好きなことをしてみるのも、休職中の過ごし方の一つです。

勤務中は忙しくてなかなか見られなかった映画を見たり、料理に精を出してみたりと、時間に余裕が出来た今だからこそいろいろなことにチャレンジしてみることもおすすめです。

せっかくの休職期間ですから、おもいっきり気分転換をして、できることをたくさん増やしておくと良いでしょう。

看護師としての将来の夢をリストアップする

休職してしばらく経ち、気持ちに余裕がでてきたら、看護師としての将来の夢をリストアップすることもおすすめです。

休職に至るほど仕事を辛く感じてしまう理由は、人によってさまざまですが、その多くは自分の理想や望みと乖離していたためでしょう。

特に新人看護師さんの場合、配属、人間関係、働き方など、自分の理想や希望通りにならないことが多いかもしれません。

自身が本当はどのような仕事をしたいのか、どのような環境で働きたいのか、看護師としてどのように成長したいのか、仕事とプライベートを合わせた将来設計など、思いつく限りリストアップしてみましょう。

漠然としてても構いませんので、わくわくするような未来を描くことをイメージし、楽しみながらやってみてください。

看護師が休職したあとの選択肢

心労などが原因で休職をしたならば、まずは病院などに通いながら、ゆっくりと休むことが大切です。そして、体調が回復してきたら、休職明けのことを考えることも増えるでしょう。

大きく分けて3つの選択肢があります。

心が落ち着いているときに、ぜひ目を通して見てください。

そのまま退職して休養を続ける

休職をした後に、そのまま退職して休養を続けることも一つの手段です。

休職をしてみて、復帰はやはり厳しいと感じたなら、そのまま退職することは可能です。一般的な退職と同じく、遅くとも退職希望日の2週間前までに職場に申し出をすれば、退職することができます。

まずは直属の上司にあたる人に、電話やメールなどで、まずは退職の意思を伝えましょう。上司との関係性に問題があって伝えにくい場合は、さらに上位の役職者や、人事部に直接伝えても良いです。

退職届は、職場に所定のフォームがあれば、それに従います。退職理由は「一身上の都合」と書けば、問題ありません。

元いた職場または別の診療科に復職する

休職前にいた職場の同じ部署または別の診療科に復職することも方法の一つです。

前部署の人間関係や職場環境に不満がない場合は、そのまま復帰した方が仕事のリズムが取り戻しやすい場合が多いです。特に、休職理由を理解している人が周囲に多い方が、復職後もスムーズに仕事がしやすくなります。

もし、部署内の人間関係や、仕事内容などが原因で休職した場合は、上司と相談をして別の診療科に復帰する方が良いかもしれません。

ただ、転職ほどの負荷はではないにしろ、新しい環境や仕事をゼロから覚えること自体がストレスになりうるため、今の体調と合わせてしっかりと相談をする必要があるでしょう。

今の職場を辞めて転職する

今の職場を辞めたいけれど、新しい職場でまた看護師として働きたいと思った方は、転職することも一つの手段です。

体調が回復して働きたいと思っても、前の職場に戻ると再び同じ状態になりそうだと感じたら、職場を変えてしまっても良いでしょう。

ただ、転職活動は精神的にストレスもかかりやすいため、まずはかかりつけ医に体調面をしっかり相談し、その上で進めていくようにしましょう。

おすすめの転職サイト

復職時の転職を検討している方は、『看護roo!』や『レバウェル看護(旧 看護のお仕事)』などの、看護師専用の転職サイトを活用することがおすすめです。

転職サイトを利用することで、転職のプロからフォローを受けることができ、より転職活動成功に近づきやすくなります。

また、『看護師723人が選ぶ転職サイトおすすめランキング』では、当サイトが独自に取得したアンケートから、利用者満足度の高い転職サイトを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

さいごに

看護師の休職に関する全知識をお伝えしました。

仕事がどうしても辛いなら、休職することは一つの手段であり、休職した場合は、心と身体の回復を目指すことを最優先に毎日を過ごしましょう。

このページを通して、あなたの未来が明るいものになることを祈っています。

![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)