「毎日の仕事に疲れた」「体力もメンタルも限界かも」とお悩みの看護師さんも多いのではないでしょうか。

看護師の仕事はとにかく体力的にハードで、一日中動きっぱなしです。仕事が終わる頃にはぐったり疲れ果てることもありますよね。体の不調を感じる方も多いと思います。

それに加えて、同僚・上司との人間関係や患者さんとのコミュニケーションの問題など、精神的にしんどい場面も多いでしょう。女性同士のいざこざや派閥など、余計なことにも頭を悩ませないといけない時もあるのではないでしょうか。

「なんだか体が重い」「気分が優れない」と感じる方は、まず本記事で紹介する科学的な疲労解消法を試してみてください。一時的な疲れであれば体が軽くなり、気分がスッキリするはずです。

ただし、慢性的な仕事の疲れは体からのSOSの可能性があります。本記事で紹介する解消法を試しても気分が晴れないなら、今の働き方を見直してみることをおすすめします。

- 【現職看護師さんが語る】仕事で「疲れた」と感じる瞬間

- 【図解】疲労蓄積のメカニズムと解消のアプローチ

- 【体の疲れを取る】科学的な疲労回復方法

- 【心の疲れを取る】科学的な疲労回復方法

- 仕事に疲れた看護師が絶対にやってはいけないこと

- ずっと続く疲れは体からのSOSの可能性もある

- 看護師の仕事に疲れたと思ったとき、すぐに辞めた方がいいケース

全て読めば、「とにかく疲れて毎日しんどい」という状態から抜け出す方法が分かります。

| 看護師転職サイト | サービスの特徴 |

|---|---|

詳細を見る | 公開求人数:21万件以上|満足度:4.3 ・アンケート満足度の人気◎ ・業界トップクラスの求人数 20代30代40代 常勤首都圏関西東海 |

2位:マイナビ看護師 公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約9.5万件|満足度:4.2 ・求人検索システムの使いやすさが◎ ・一般企業・治験関連企業にも強い 20代30代40代一般企業 常勤パート・非常勤全国首都圏関西東海 |

公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約14万件|満足度:4.0 ・地方の求人にも強い ・施設の内部事情にも精通したサポート 20代30代40代 常勤パート・非常勤全国北海道東北首都圏関西東海中国・四国九州 |

4位:ナースではたらこ公式サイト 詳細を見る | 公開求人数:約9.5万件|満足度:3.9 ・スピーディーかつ質の高い提案 ・企業への逆指名制度が独特 20代30代40代 常勤パート・非常勤全国東北首都圏東海関西中国・四国九州 |

詳細を見る | 公開求人数:約20万件※|満足度:3.8 ・有名メディア『ナース専科』の運営企業が提供 ・応募先施設への猛プッシュが力強い 20代30代40代 常勤全国北海道東北首都圏・関東関西東海中国・四国九州沖縄 |

※2025年5月14日更新

※弊社が実施した独自アンケートの結果に基づきます

※本記事は看護roo!、レバウェル看護、マイナビ看護師、ナースではたらこ、ナース専科 転職などのPRを含みます。

1. 【現職看護師さんが語る】仕事で「疲れた」と感じる瞬間

当サイトでは看護師100人を対象に、看護師の働き方の実態を調査しました。まずはその中から、「毎日の仕事に疲れてしんどい」という内容の回答を抜粋して理由ごとに紹介していきます。

仕事がハードで疲れた

看護師の疲れの原因は、仕事のハードさにあることが多いようです。

看護師はただでさえ体力仕事なのに加え、人手不足で一人当たりの業務量が増えたり、残業時間が長くなったりしている現場も多く、体調を崩して退職した方もいました。

激務や疲労の蓄積は、他の悩みに発展します。忙しすぎると心身の余裕がなくなり、人間関係はギスギスし、少しのミスで過剰に叱責したり、他人に八つ当たりするような人も出てくるものです。

他にも、「どうしても集中できない瞬間が出てきて、ミスをしてしまう。そのせいで更に気分が落ち込む」といった悪循環に陥る方もいます。

人間関係に疲れた

人間関係は、看護師とは切り離せない代表的な悩みです。女性同士のいざこざや上司からの嫌味、派閥などに疲れ切ってしまう看護師さんは珍しくありません。

陰湿ないじめ・陰口は、病院・クリニック問わず看護師の職場でよく起きる問題です。

毎日必死で仕事をしている中で「いつか自分もいじめられるかも」と思ったり、実際にいじめの対象となり余計なストレスを抱えたりするのは、やってられないですよね。

仕事のストレス発散なのか、揚げ足取りをして常に誰かをいじめている人は一定数存在していて、休憩時間でさえ雑談(陰口など)が飛び交い、気が休まらないこともあるようです。

夜勤が体力的に厳しくて疲れた

夜勤シフトは病棟看護師につきものですが、疲労の原因になっていることがあります。

夜勤をストレスなくこなせるかどうかは体質によるところが大きく、中には体調不良を引き起こしたという方さえいます。

このように、他の看護師は難なくこなせている働き方が自分には合っていないというケースは多々ありますが、「周りはみんな頑張っているから」と無理をしてしまい、どんどん疲れをためてしまうという方も珍しくありません。

仕事と家庭の両立はとにかく大変

家事や育児をしながら仕事をしている看護師さんの中には、その両立の難しさを感じている方もいました。

家事や育児との両立ができるかどうかは、その職場のスタッフ数の余裕や忙しさによって違い、特に人手不足の職場は両立が大変なようです。

年代(キャリア)ならではの悩み

看護師の疲れたと感じる背景は、年代によって違うこともあります。

若手看護師(20代前半~中盤)の疲れの原因

若手看護師ならではの疲れの原因として

- 上司との関わり方の難しさ

- 時間外にも勉強しないといけない

- 周囲と比較しすぎて自信を失う

などがあげられます。特に3年目までの看護師は、次から次へと新しい仕事を覚える必要があり、常にできないことがある状態です。精神的にもいっぱいいっぱいになりやすく、疲れを感じることもあるでしょう。

中堅看護師(30代前後)の疲れの原因

中堅看護師ならではの疲れの原因として、

- プリセプター業務で負担が増える

- ベテランと後輩との板挟みで神経をすり減らす

- 家庭との両立が難しい

などがあげられます。

特に指導する側に立場が変わってくるタイミングでは、仕事が一気に増えてしまうこともあるようです。(勤務時間外に新人看護師の課題の確認をしたり、勉強会の開催を依頼されたりすることもあるので、なかなか休めないなど)

やっと自分の仕事に慣れて、定時で帰る日も増えてきてたのに、また残業の毎日に戻ってしまいました…。

また、通常業務の合間で、新人さんに指導や振り返りを行わなくてはならないので、指導に十分な時間を取ることができず、疲労を感じています。

ベテラン看護師(30代後半~)の疲れの原因

中堅看護師ならではの疲れの原因として

- 体力的なキツさが増してくる

- 管理職の仕事が増える

などがあげられます。特に管理職として働く際は、現場とは全く違った悩みを抱えるものです。

大学病院で働いていますが、管理職(師長)の中でも上下関係があります。

例えば、月に2~3回開催される師長会議で、資料作成やお茶の準備などは、師長になりたての新米師長が行うといった暗黙のルールがあったり、病棟の稼働率の話題では、稼働率の悪い診療科の師長は、強く責めらたりすることもあります。稼働率悪い=赤字なので、どう赤字を黒字に変えるのか、打開策をチクチク言われるのです。その師長会議で、心が折れて退職する師長も過去に何人かいました。

2.【図解】疲労蓄積のメカニズムと解消のアプローチ

本章では、あなたが毎日感じている疲れの正体を解明していきます。ここを知っておくと、正しいアプローチで疲労回復できるので、読んでみてください。

看護師が感じやすい2種類の疲れ

看護師が感じやすい疲れは、(1)末梢性疲労=体の疲れ、(2)中枢性疲労=頭・心の疲れに分類できます。

看護師の職場環境は、この2つの疲れが増大しやすい

(1)末梢性疲労は体の疲れのことです。エネルギーの枯渇や血流悪化によって筋力パフォーマンスが落ちることで生じます。「なんだか体がだるい」「寝ても前日の疲労が回復しない」ケースがこちらに該当します。

(2)中枢性疲労は頭・心の疲れのことです。過度な緊張や心労によって交感神経が優位になり、自律神経のバランスが崩れることで慢性的な疲労やだるさが引き起こされます。

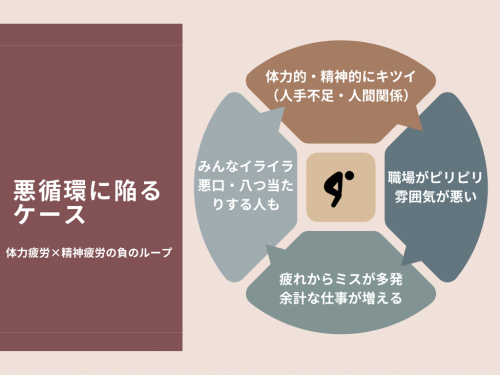

疲労蓄積のメカニズム

あなたの感じている疲れは、(1)末梢性疲労・(2)中枢性疲労のどちらかではなく、両方が掛け合わさり、負のループに陥っている可能性が高いです。

抜け出せない悪循環に

「疲れの原因を一言で言い表すのは難しい」という方も多いのではないでしょうか。

それもそのはずで、看護師の疲れは上記の図のように、「人手不足による業務過多・スタッフ同士のいざこざ・疲労により集中力を欠いた状態で仕事をした結果些細なミスが増える・ミスが増えた結果仕事が増える・余計な仕事が増えて職場の空気が悪くなる」など、様々な要因が積み重なっていることが多いのです。

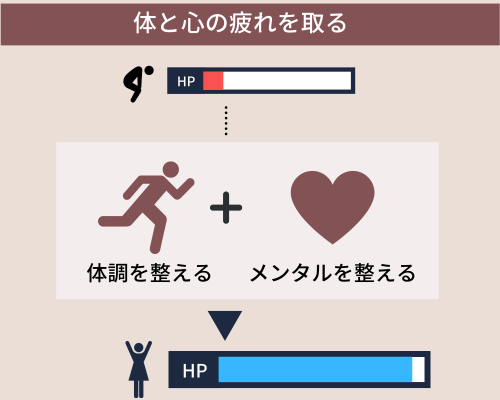

疲労回復は、体と心の両方にアプローチ

上記のような悪循環を断ち切るには、疲労の根本的な原因を取り除くのが一番ですが、とはいえ職場環境などはなかなか改善できないですよね。というわけで、あなた自身の行動(生活習慣・ストレス解消)によって改善を試みていきましょう。

疲労回復の方法は、体の疲れと心の疲れそれぞれにアプローチしていく必要があります。どちらか一方でもある程度は回復しますが、両方への対策を平行して取った方が効果的です。

体と心にアプローチ

では次章から、日常生活で簡単に取り入れられる疲労回復方法を、体調・メンタルそれぞれに分類して紹介していきます。

3.【体の疲れを取る】科学的な疲労回復方法

まずは、身体的な疲労を回復する方法を紹介します。

軽く汗を流す程度の運動

体の疲れ回復に一番おすすめなのが、軽く汗を流す程度の運動です。

これはアクティブレスト(積極的な休養)と呼ばれており、あえて体を動かす疲労回復法です。

体を動かすと血流が改善し、老廃物を排出しやすくなります。

疲労回復メカニズム

老廃物を運び出す役割は血管の静脈が担うが、筋肉の動きが悪くなると、静脈の流れが悪化(静脈は筋肉のポンプ機能で動く)。むくみの原因にもなる。

→筋肉をあえて動かし静脈の血流を促すと、老廃物が排出されやすくなる

また、無理のない運動を続けると、精神の安定や平常心の保持、頭の回転の速さなど、脳内を活発化する脳内物質であるセロトニンの量が増えます。

セロトニンは精神安定剤と似た分子構造をしており、セロトニンの分泌は女性ホルモンとも連動しているため、身体的疲労の回復に加え、精神的な安定も得やすくなります。

補足:運動は週1の習慣化で更にリフレッシュ

軽い運動は、習慣づけるほどリフレッシュ効果が高まります。

事実、スポーツ庁の調査によると、運動習慣がある人は、ない人より20%も「運動でストレス解消効果を感じる」と回答しています。(参考:平成28年度体力・運動能力調査の結果について)

習慣化といっても、週に1日、30分程度で構いませんので、簡単にできるウォーキングなどから始めてみるのがおすすめです。

最近では、Youtubeで室内向けのワークアウト動画なども見られるので、気になったものを参考にしてみてください。

寝る前のストレッチ

軽い運動ですらなかなか気力がないという方は、ストレッチもおすすめです。

ストレッチで筋肉の緊張を緩めると、圧迫されていた血流が良くなり、老廃物排出の効果があります。

また就寝前に行うと、副交感神経を優位にし、心身のリラックス効果があり、質の良い睡眠にもつながります。

手足の冷え解消や呼吸を整える効果もあり、数分試すだけでも翌朝の目覚めが良くなるのでぜひやってみてください。

お風呂につかる

お風呂に浸かるだけでも温熱や水圧により血行は促進されるので、毎日シャワーで済ませている人は、ゆっくりお風呂に浸かってみることをおすすめします。

お湯は熱すぎると疲れてしまって逆効果なので、40度くらいが目安です。シャワーだと汗を流す程度ですが、湯船につかることで水圧が体にかかり、血流をよくする効果があります。

良質な睡眠

疲労回復に効果が大きいのはやはり睡眠です。良質な睡眠をとるためには、以下の点を意識してみてください。

睡眠の質を向上させるポイント

- 就寝前の入浴で体を温めリラックスする

- 食事は就寝の3時間前までに済ませる

- 寝る前に空腹になったら牛乳や投入、ゆで卵、チーズなどを摂る

(睡眠を促すトリプトファンを含んでいる) - 睡眠導入のルーティンを作る

- アロマなどリラックスできる香りをさせる

寝つきが悪いという方は、寝具が合っていない可能性もあるので、マットレスや布団、かけ布団(特に肌触りも重要)などを見直してみるのもおすすめです。

栄養を意識した食事

バランスの良い食事をすることも大切です。

3食をバランス良く、しっかりとよく噛んで食べながら、以下の栄養素をしっかり摂りましょう。

| 栄養素 | 食品 |

| ビタミンB1 (不足すると乳酸が蓄積されやすくなる) | 豚肉、レバー、胚芽米、枝豆、きのこ類 |

| ビタミンB2 (脂質・糖質の代謝を促す) | レバー、さば、ししゃも、納豆、小松菜 |

| カルシウム (筋肉をスムーズに動かす) | 牛乳、乳製品、小松菜、大豆、大豆製品、小魚 |

| 鉄分 (不足すると運動能力が低下) | レバー、あさり、大豆、大豆製品、ひじき |

※世田谷区保険センター「 上手な心とからだの休め方休め方」を参考に作成

体調面での疲れを感じているときは、内臓も同じように疲労しているため、体調に合わせて消化吸収が良いもの摂ることもおすすめです。

消化吸収が良いもの

オクラ、山芋、モロヘイヤ

やわらかく煮た野菜かぶ、にんじん、大根、ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ

豆乳、豆腐、ヨーグルト、煮込みうどん

しょうが、みょうが、しそ、ごまの風味の味付け

少量でも食事を摂ることで、栄養補給に加えて、生活リズムを作ることができます。

漢方薬

ドラッグストアなどで購入できる漢方薬を試してみる方法もあります。

例えば、漢方薬「補中益気湯」は、疲労の原因となる活性酵素を除去し、疲労や免疫低下に効果があると言われています。

脈もおなかの力も弱く、全身倦怠感や食欲不振などをともなう、さまざまな不調が処方の対象となります。気力がわかない、疲れやすいといった人から、胃腸虚弱、かぜ、寝汗など、また、病後・産後で体力が落ちているときや夏バテによる食欲不振にも使われます。

漢方薬品メーカー「ツムラ」公式サイトより

気になる方は、漢方薬を試してみるのも良いでしょう。ただし、自分では大丈夫と思っていても体の不調が慢性的に続いているケースもあるので、改善が見込めなければ病院に行ってみることも推奨します。

4.【心の疲れを取る】科学的な疲労回復方法

本章では、メンタル面の疲労回復に効果的な方法を解説します。

瞑想

瞑想は、ストレス解消の手段として有効です。

マインドフルネス(今現在に意識を向けること)を実践する手段として、近年注目を集めています。

手軽なやり方としては、呼吸に意識を向けて心の状態を整える「呼吸瞑想」がおすすめです。

呼吸瞑想のやり方

- 背筋を伸ばして座る

- 4秒間かけて息をゆっくり吸い込む(おなかを膨らませながら)

- 8秒間かけて息をゆっくりと吐き出す(おなかをへこませながら)

- 何か別のことを考えそうになったら即座に呼吸に意識を戻す

- これを1~5分間繰り返す

看護師として働いていると、失敗を引きずってしまったり、明日の苦手な上司と一緒のシフトが憂鬱になったりと、過去や未来のことを考えてストレスを増幅させてしまうことが多々あります。

過去・未来のことを考えすぎない手段として、まずは1日1分から始めて、習慣化させてみましょう。

看護師の友人と話す

看護師をしている友人との会話も、ストレス解消におすすめする方法です。

看護師のストレスは看護師にしか分からない場合も多く、同僚や看護学校時代の友人と共有することで、悩んでいるのは自分だけではないと感じられます。

そもそも愚痴を言うことは好きではない、具体的な解決策を求めているわけではないなど、人それぞれ思うことがあるかもしれません。

しかし、「人に話す」ということは、自分の中にたまっているガス抜きの役割が果たされるため、それだけでも立派なストレス解消法となるのです。

今の状況をアウトプットするだけで楽になることは多いですから、まずは信頼できる人を選んで、話をしてみると良いでしょう。

疲れ・しんどいことを書き出してみる

人としゃべる気力もないという方は、疲れることやしんどいことを紙に書き出してみるのも有効です。

漠然としたもやもやを言語化するのは、ストレス解消にもつながります。これは筆記開示と呼ばれる方法です。

心理療法の1つで、自分の感情、思考を包み隠さずに全てノートに書くこと。感情や思考を紙に書くことで、自分の不安や不満が外へ移動したように感じて前向きに行動できるようになる。

自分の状況を客観的に捉えることで自分自身をコントロールして冷静に判断できるようになるのです。

疲労の原因は実は、自分でもよく分かっていないことが多く、仕事に対する不満を書き出してみることで、自分の状況を客観視することができます。

ポイントは、文法など細かいことを一切気にせず書き出してみることです。そうすると、自分でも認識していなかったようなストレスの原因が分かることもありますよ。

アロマを焚いてみる

アロマを焚いて部屋をいい香りにしてみるのもおすすめです。

アロマの香りは、脳の自律神経・内分泌を司る部分を刺激し、自律神経や免疫力、ホルモンバランスを整える効果があります。

香りの種類は様々ですが、レモンやペパーミント、ローズマリーなどがリフレッシュに効果的と言われています。

5.仕事に疲れた看護師が絶対にやってはいけないこと

この章では、看護師に疲れたときにやってはいけないことを紹介します。

ついやってしまいそうなことを挙げましたので、ぜひチェックしてみてください。

それでは、ご紹介します。

5-1.無理をして続けること

明らかに体調不良の兆しが見えているなら、無理をして続けるのは避けましょう。

特に体調やメンタルに異変が生じている場合は、長期的に有休を取得してみる・休職するなどの対策を推奨します。

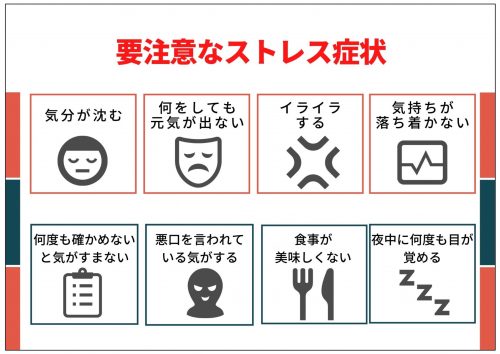

実はこれは、心の病気の初期症状と言われている症状です。(参考:厚生労働省『こころの病気の初期サインに気づく』)

この状態を放置し、無理をして働き続けるのは非常に危険です。心身の状態が悪化してしまえば、身体を壊して病院を辞めることになったり、再就職が難しくなったりと、あなたの人生・キャリアにマイナスな影響を与えます。

また、我慢や無理をしながら頑張りすぎてしまうと、バーンアウト症候群に陥る可能性があります。

バーンアウト症候群(燃え尽き症候群)

努力してきたのに、思うような結果が得られなかったときに感じる徒労感や虚無感のこと。

心身が極度に疲弊し、ある日を境に急に頑張れなくなり、仕事だけでなく、日常生活すらままならない状態になることもあります。

看護師はストレスが多い仕事であり、自分の身や心を守れるのは自分だけです。

我慢や無理が重なり、自分への負担の大きさを感じているのなら、長期的に休むという判断も必要です。

5-2.暴飲暴食などの過剰なストレス発散

ストレスが溜まると暴飲暴食をしてしまうという方も多いかもしれませんが、ストレスを感じたときこそ、健康的な食習慣を心がけてください。

偏食による栄養バランスの崩れや、消化器官の不調が、さらにストレスを増大させる可能性があるからです。

特に体の疲れは内臓の疲れであるケースも多く、暴飲暴食はこれに直結します。栄養ドリンクに頼り過ぎるのも、胃に負担がかかるので避けておきましょう。

また、本記事で紹介した運動や入浴なども過剰であるほど逆効果になりますので、何事も適度にやってみることを意識してください。

5-3.こうであるべきと思い込むこと

こうであるべきと思い込むことも、疲れているときにやってはいけないことの一つです。

精神的な疲労がたまると思考が狭くなりやすく、こうでなければならない、と自分を追い込みやすくなるという性質が誰でもあります。

疲れているときに周りからのストレスを受けないためには、「○○なとき(こと)もある」「○○な人もいる」など、思考を切り替えることがおすすめです。

ストレスで視野が狭くなっているときこそ、あえて気長に構えて割り切ることで、自分を追い込むことが減り、ストレスから解放されやすくなるでしょう。

6.ずっと続く疲れは体からのSOSの可能性もある

ここまでは一時的な疲れに対しての改善策を紹介しましたが、それでも体調が変わらない場合、体からのSOSの可能性もあります。

事実、日本疲労学会によると、疲労は体が「休みたい」というメッセージを発した結果であると定義されています。

疲労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態である

もちろん、一時的な疲れであれば休息で回復するものですが、慢性的な疲れ=このメッセージが続いている状態を無視して働き続けると、本格的に体調を崩す恐れもあります。

まずは有給休暇を取ってしっかり休んでみる

数日の休みでは疲れが全く取れないなら、有給休暇を取得して家でゆっくり休む、旅行をするなど自由に過ごせる時間を作りましょう。

可能であれば、1週間程度の長期休暇を取得し、溜まった疲れを十分に癒すことがおすすめです。

休職や退職を考える際も、一度休息をとってゆっくりと検討した方が、正常な判断ができますよ。

辞めたいと思ったら、「まずは異動の相談」がおすすめ

もし辞めたいと思ったときは、いきなり退職届を出すのではなく、まずは「異動できないかどうか相談してみること」をおすすめします。

勤務のハードさや人間関係は部署によって違うので、環境を変えるだけで解決が見込めることもあります。

異動の相談をした際、柔軟に調整してもらえるケースは実は意外と多いです。

なぜなら、病院側としても、すぐに退職されるよりは部署異動などで調整して勤務を継続してもらった方が助かるからです。(看護師の採用はかなりコストがかかるので、多少調整が難しくても辞められるよりマシ、というのが病院側の本音です)

異動については、まずは直属の上司に打診しましょう。そうすると上司からさらに看護部長に話が進み、人員の状況などを鑑みて問題なければ対応してもらえます。

ちなみに、辞めたいと思ったときは「いまの環境が辛いです」「しんどくてご飯も食べられなくて」のようなニュアンスで相談するのがおすすめです。いきなり退職をほのめかさない方が賢明です。

7.看護師の仕事に疲れたと思ったとき、すぐに辞めた方がいいケース

「看護師に疲れた…」と感じたとき、すぐに辞めた方が良いケースもあります。

以下のような職場環境や精神状態の場合は、退職しても良いでしょう。

順番にご紹介します。

ケース1.いじめやパワハラを受けているうえ改善しない

いじめやパワハラを受けているうえに改善しない場合は、すぐに辞めた方が良いでしょう。

無理をして辛い状態を我慢しながら仕事を続けても、最終的に心身に支障が出てしまい、今の職場に限らずそもそも働けない状態になる可能性があるからです。

パワハラは人によってとらえ方が違いますが、例として厚生労働省では「精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定めています。

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

出典:厚生労働省『パワーハラスメントの定義について』

これを踏まえると、以下はパワハラに該当すると言えます。

- 自分だけに強くあたってくる先輩がいる

- 患者・家族が目の前にいても、関係なく怒鳴られたことがある

- 怒られる内容が理不尽(容姿や人格否定など)

端的に言うと、理不尽・筋が通っていないと思えるものです。

これらを受けているのであれば、まず身近な人や、職場内の相談できる窓口に相談をし、改善されないようであれば、早めに退職することをおすすめします。

補足:筋が通っていると思えるなら真摯に受け止める

先輩看護師の中には、「言い方はキツイけど内容に筋が通っている」という人もいるかと思います。

- 口調はきついが、指導内容は筋が通っているしタメになる

- 怒られるのは、仕事に関する内容である

- TPOに合わせた指導を受けている

- 患者や家族の前で怒鳴り散らしたりはしない(緊急時は除く)

「もう少し言い方優しくても良いのに」と感じるかもしれませんが、これらの指導は看護師のキャリアには欠かせないものなので、真摯に受け止めるようにしましょう。

とはいえ、いくらタメになる指導であっても、心身の体調不良につながっているなら、環境を変えた方が賢明です。

ケース2.仕事が原因でうつや体調不良が続いている

仕事が原因で体調不良やうつ状態が続いている場合も、今の職場の退職を検討しましょう。

環境を変えることでストレスが減り、症状が改善する可能性があるからです。

その場合、一人で判断せずに、まず病院に行って専門家に相談するか、すでに通院しているかたは、主治医に必ず相談するようにしましょう。

すぐに退職した方が良い場合は、診断書をもらえますし、今は退職よりも休職の方が良いなど、あなたに最適な判断をしてもらえるでしょう。

ケース3.残業代の未払いが当たり前の環境である

残業代の未払いが当たり前の職場環境である場合も、退職を検討することがおすすめです。

一部の勤務先には、残業代が支払われなかったり、先にタイムカードを切るなどしてサービス残業をしている職場も実際にあります。

特に、勤務時間前後の患者に関する情報収集の時間や、定時内に時間を取ることが難しいという理由で、定時よりも早く出社して仕事をしている場合は要注意です。

勤務先との雇用契約を結んでいる以上、病院などの職場は、定時後はもちろん、定時前に仕事をしていた時間の残業代を支払う義務があります。

労働環境の改善を申し出たり、改善が見込めないなら他の職場を探しても良いでしょう。

尚、過去の残業代は2年前までさかのぼって請求することが可能です。

転職を検討中の方は転職サイトへの登録がおすすめ

転職を視野に入れて検討している方は、転職サイトに登録し、キャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。

キャリアアドバイザーは看護師転職支援のプロで、あなたの希望条件をヒアリングしたうえで最適な職場・求人を紹介してくれます。

人気が高い良質な求人ほど、非公開求人として転職サイト利用者だけに限定公開されているので、登録しておくだけで選択肢をグッと増やせますよ。

大手サイトだと『看護roo!』や『レバウェル看護(旧 看護のお仕事)』などが有名です。評判の良いサイトを詳しく知りたい方は、『看護師723人が選ぶ転職サイトおすすめランキング』を参考にしてください。

さいごに

ここまで、看護師が疲れた…と感じるかたへ、原因と対処法をご紹介しました。

看護師に疲れたと感じる理由は人それぞれですが、他の人も同じように悩んでいることを知り、ご自身に適切な対処をすることが大切です。

今の職場でどうしても疲れが取れない、続けることが難しいと感じるかたは、環境を変えてみることも一つの手段です。

ご自身が健やかな人生を送るために、ベストな方法をぜひ検討してみてください。

みなさんの仕事の疲れが少しでも軽減され、看護師人生が幸せなものになることを祈っています。

![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)