薬剤師への転職を検討しつつも、

- どうやって薬剤師になるのだろう

- 働きながら薬剤師になれる?

と考えていませんか?

結論からいうと、社会人から薬剤師になるのは非常に難しいです。

薬学部の入学はハードルが高く、全日制の大学しかないからです。

働きながら薬にまつわる仕事をするならば、登録販売者を目指す方が現実的でしょう。

この記事では、薬剤師の転職をサポートしてきた私が「薬剤師になるための全知識」を解説します。

薬剤師になるための具体的な手順と期間 薬剤師になるために必要な費用は?学費の目安と奨学金制度 薬剤師の将来性は?需要やAIの影響を解説 社会人・主婦向け:働きながら目指せる「登録販売者」という選択肢 - 【Q&A】薬剤師に関する質問

すべてを読めば、薬剤師として働くまでの道のりが分かるようになるでしょう。

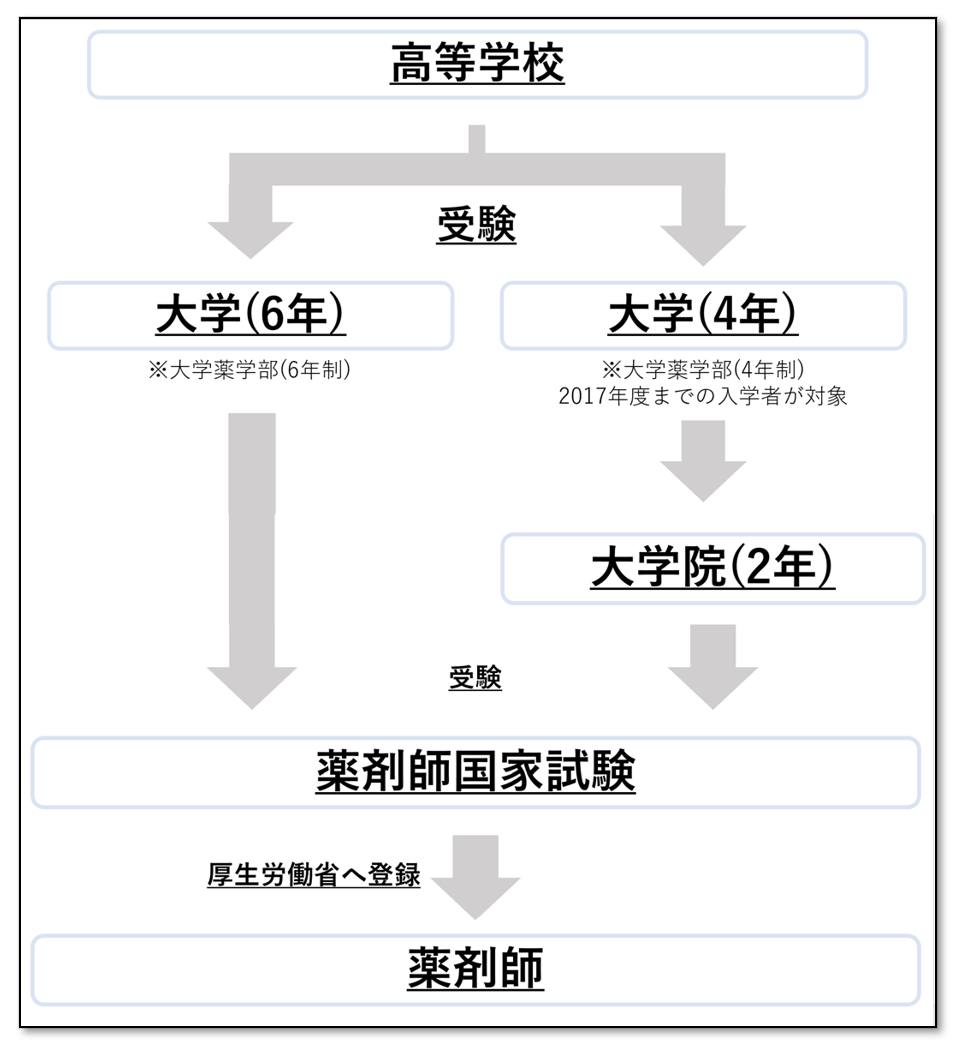

薬剤師になるための具体的な手順と期間

薬剤師になるには、6年間の薬学課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。

それぞれのステップを詳しく解説していきます。

6年制の薬学部・薬科大学に入学する

薬剤師になるためには、6年制の薬科大学もしくは薬学部に入学しなければなりません。

薬剤師国家試験の受験資格

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(令和3年3月18日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)

出典:厚生労働省

薬剤師国家試験を受けるには、6年間の薬学課程を修めて卒業する必要があるため、まずは受験して大学に入ることを目指します。

以下に薬学部にある大学の一覧を載せました。

| 大学名 | |

| 国立 |

|

| 私立 |

|

※上記は一部です

なお、薬学部のある大学は全国で75校ありますが、全日制しかなく、夜間や通信などで学ぶことはできません。

また、薬学部は入学自体が難しく、この時点で非常に高いハードルが設定されていると言えます。

事実、千葉科学大学薬学部では、受験者121人に対して合格者62人と、約半数の人が不合格になっているのが現状です。(第103回大学別合格者数)

注意:現在、4年制大学では薬剤師になれない

2017年度までに4年制大学の薬学課程へ入学した場合に限り、卒業後に「薬剤師国家試験の受験資格が得られる大学院」に入学すれば、薬剤師を目指せるという制度がありました。

しかし2018年以降に4年制大学に入った場合、これは適用されないため、4年制大学の修了では薬剤師試験を受けることができません。

(受験資格獲得のためには、6年制課程に編入学または再入学する必要があります)

薬学共用試験の合格と実務実習

薬科大学・薬学部に入学できたら、6年間の薬学課程を修了しましょう。

しかし、薬学部の留年率は高く、約35%の薬学部学生が留年を経験しています。(参考:e-Stat「政府統計の総合窓口」)

試験前には現役の学生もアルバイトなどを控えて試験勉強に集中するほど薬学部の課題や試験は量が多く、難度が高いです。

出典:Twitter

薬剤師国家試験に合格する

6年間の薬学課程を修了したら、薬剤師国家試験の合格を目指します。

国家試験の概要は以下の通りです。

| 問題と科目 | |

| 1日目 | 必修問題90問 (物理・化学・生物・衛生・薬理・薬剤・病態・薬物治療・法規・制度・倫理・実務) |

| 一般問題試験60問 (物理・化学・生物・衛生・法規・制度・倫理) | |

| 一般問題試験45問 (薬理・薬剤・病態・薬物治療) | |

| 2日目 | 一般問題試験50問 (物理・化学・生物・衛生) 実務 |

| 一般問題試験40問 (薬理・薬剤) 実務 | |

| 一般問題試験60問 (病態・薬物治療・法規・制度・倫理) 実務 |

参考:薬剤師国家試験

試験は2日間に分かれ、2日目には筆記試験に加えて「実務試験」があります。

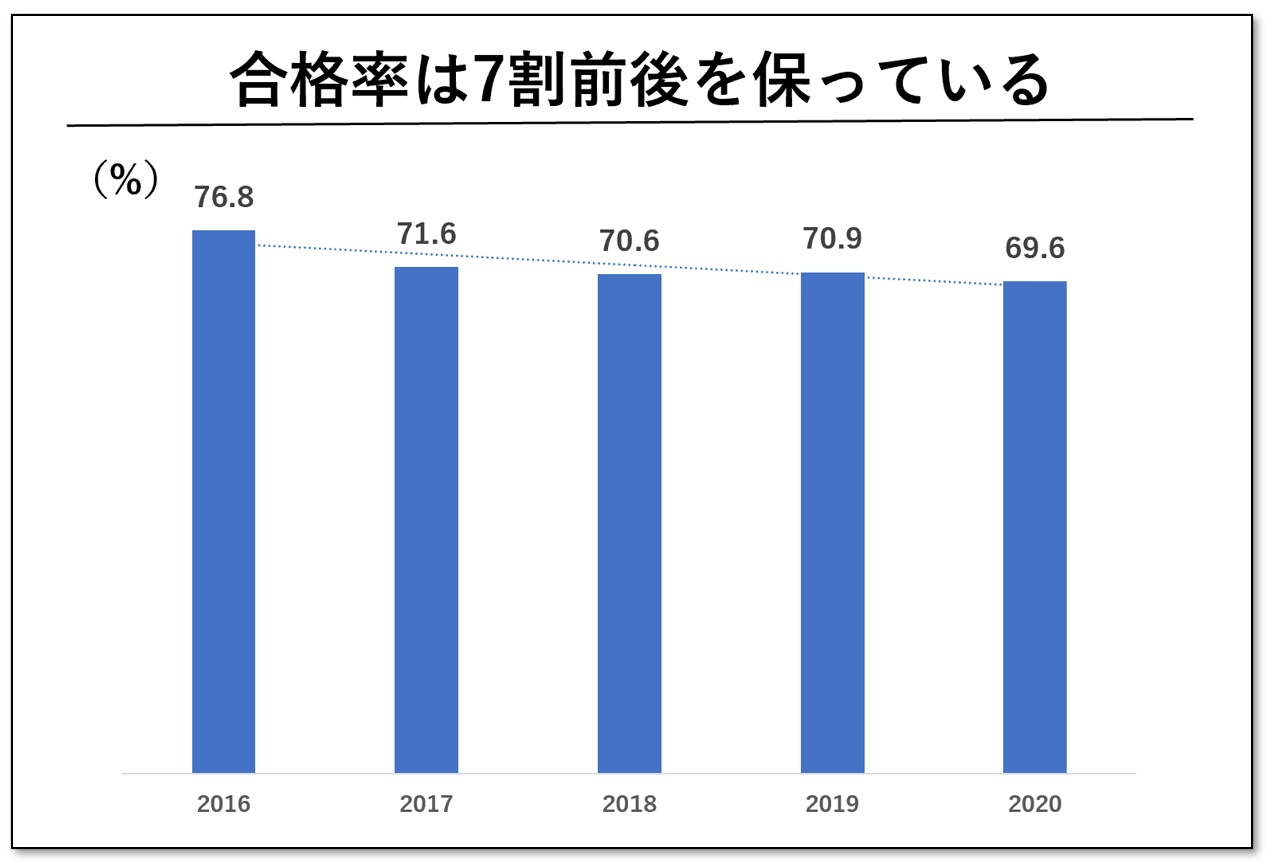

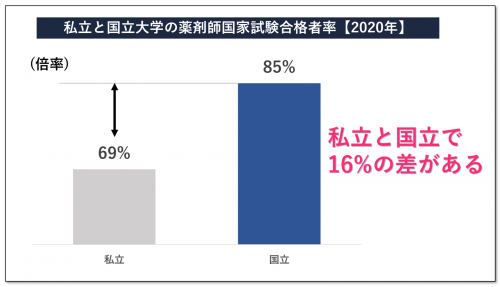

また、2020年薬剤師国家試験の合格率は「69.6%」で、ここ5年間の合格率は7割前後を保っています。

出典:厚生労働省

新卒者のみ限ると84.8%であり、2年目以降の受験者の合格率は低い傾向にあります。

2年目以降の合格率は低い

薬剤師国家試験の2回目以降の合格率は非常に低いです。

事実、新卒の合格率が約85%であるのに対して、既卒での合格率が約43%と、2倍近い差があります。

私立の平均国家試験突破率は69%なのに対して、国立大学の平均家試験突破率は85%ほどでした。

出典:厚生労働省

背景としては、

- そもそも国立大学は倍率が高く、優秀な学生が多い

- 所属する生徒の勉強する雰囲気が良い

- 付属の病院での実習教育が豊富

などが考えられます。

薬剤師名簿への登録

国家試験に合格後、厚生労働省が定める薬剤師名簿へ登録します。

登録は保健所などで申請を行い、申請完了を待ちます。

名簿への登録完了後、免許証が交付されると、薬剤師としての就職が可能です。

薬剤師になるまでの手順をもとに考えると、以下の理由から、働きながらの薬剤師資格取得は現実的に不可能と言えます。

- 全日制の大学しかない

- 入学そのものが難しい

- 課題や試験が多い

唯一の方法は、一度仕事を辞め、薬学について学ぶ期間を6年間確保するしかありません。

ただその場合でも、6年間集中して学ぶだけの生活費と、学費を準備する必要があります。

そこで次の章では、薬剤師になるまでに必要な学費について解説していきます。

薬剤師になるために必要な費用は?学費の目安と奨学金制度

薬剤師になるための学費目安は、300~1,000万円以上です。

これは国立・私立によって異なります。

学費目安

- 国立大学:約350万円

…(年間授業料:約53万円 + 入学金28万円) - 私立大学:約1,240万円

…(年間授業時料:約200万円程度 + 入学金40万円前後)

参考:マイナビ薬剤師

社会人がゼロから薬剤師を目指すためには、最低でも350万円と、6年間の十分な生活費を用意しておかなければなりません。

学費の負担を軽減する奨学金制度の種類

薬学部の学費は決して安い金額ではないため、可能な限り奨学金制度の利用も検討すべきです。

多くの大学では、成績優秀者を対象とした奨学金制度を設けています。

例えば、北里大学では、成績優秀者を対象にした奨学金(給付型・貸付型)制度が14種類用意されています。(参考:北里大学)

いずれも対象人数が少ないですが、審査基準を満たせば奨学金を得られる可能性もゼロではありません。

薬学部の5・6年生を対象にした奨学金制度を設けている企業もあります。

これは、卒業後に一定期間、当該企業で働くことを条件として給付・貸与される奨学金です。

例えば、ドラッグストア大手『クスリのアオキ』では、以下のような奨学金制度を設けています。

5年次からの奨学金制度

応募資格:OSCE・CBT 合格者

支払金額:50,000円/月(原則2年間で120万円)

返済について 勤続4年以上で返済は免除内定承諾後の奨学金制度

応募資格:6年次採用選考会内定者で当社に入社を決めた方

支払金額:500,000円を一括支払い

返済について 勤続3年以上で返済は免除

出典:クスリのアオキ

金銭的な負担を減らすためには、企業による奨学金も積極的に活用しましょう。

なお、企業奨学金の情報は『ファーネット(薬学生のための就職サイト)』で確認できます。

薬剤師になるには、最低でも350万円以上の費用がかかります。

そのため、金銭的負担と薬剤師になるメリットや将来性(あるいはなぜ薬剤師になりたいのか)を比較して、薬剤師を目指す道が本当に自分にとって最良の選択なのかを見極める必要があります。

次の章では、「薬剤師という職業に将来性があるのか」という観点で、いくつかデータを紹介します。

薬剤師の将来性は?需要やAIの影響を解説

薬剤師は将来性のある仕事ですが、社会変化の影響が大きい側面があります。

求人に関するデータをもとに、上記の流れで解説していきます。

薬剤師の需要と有効求人倍率

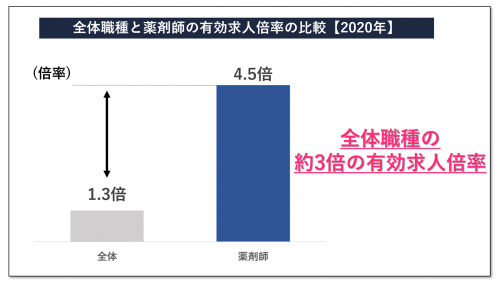

薬剤師自体のニーズは減少していますが、他職種に比べると高い水準であると言えます。

事実、職種全体の有効求人倍率が1.3倍であるのに対して、薬剤師は4.5倍でした。

出典:厚生労働省

このことから薬剤師は、他の職種と比べて高いニーズを保っていることがわかります。

少子高齢化の進む日本では、投薬を必要とする高齢者の数も増加する見込みです。(2025年には、国民の約5人に1人を75歳以上の後期高齢者が占める見込み)

このため、薬剤師という仕事のニーズ自体は今後も高まり続けると考えられるでしょう。

薬剤師は今後飽和状態になると予想されている

薬剤師はニーズの高い仕事ですが、薬剤師の人数自体は今後飽和状態になると予想されています。

「薬剤師資格保持者が増えている」のに対して、「薬剤師求人の数が減っている」からです。

事実、薬剤師資格保持者は30万人を超え、増加しているに対して、求人数は減少傾向にあり、有効求人倍率は低下しています。(医師・歯科医師・薬剤師統計の概況)

| 薬剤師の数 | 有効求人倍率 | |

| 2014年 | 28万8,151人 | 0倍 |

| 2016年 | 30万1,323人 | 2倍 |

| 2018年 | 31万1,289人 | 5倍 |

すなわちこれは、薬剤師の需要が年々低下しており、雇用が飽和状態になっていることを意味しています。

AIによって業務が代替されるケースもある

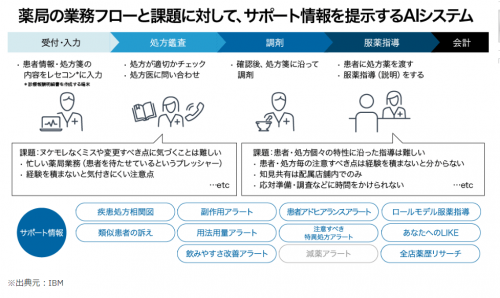

薬剤師の現場で、AIが活躍するケースが増えています。

例えば、日本IBMとクラフト株式会社が開発している「薬剤師支援AIソリューション」では、AIを活用して業務効率化を図ることができます。

出典:日本IBMプレスリリース

これは薬剤師のサポートを目的としているものであり、技術の発展とともに、ある程度AIが薬剤師業務を補えるようになるのは自明でしょう。

スキルを身につけたり、人間にしかできない仕事をしたりして、意識的に自らを高めていかなければなりません。

新型コロナウイルスの影響により、薬剤師の需要は一時的に大きく低下しました。

これは、感染リスクを最小限にするため、病院を訪れる患者の数が減ったからです。

この影響で、薬局で扱う処方箋の発行枚数は減少し、結果として薬局では人員が余る状況が発生しました。

年配の薬剤師が増えた

コロナで会社が倒産したり解雇されたのだそう。

医療職も安泰じゃない…

出典:Twitter

このように、コロナウイルスの影響を受けて、解雇されたり、契約が更新されなかったりする人が増えているようです。

上記をまとめると、薬剤師という仕事はニーズが減少することはないものの、

- 薬剤師の数が供給過多になる可能性がある

- AIによって業務が変わることもある

- 新型コロナウイルスの感染拡大などの社会変化の影響を大きく受けた

といった側面があることが分かりました。

将来性はあるものの、社会人のキャリアを一旦リセットし、多額の費用をかけて目指すべきかどうかは、一度じっくり検討しておくべきでしょう。

社会人・主婦向け:働きながら目指せる「登録販売者」という選択肢

働きながら医療業界へと進むなら登録販売者という選択肢もおすすめです。

登録販売者とはドラッグストアや調剤薬局で一般医薬品の一部を販売する仕事です。

薬剤師と関わりながら仕事をすることができます。

登録販売者は学歴不問であり、夜間の予備校や通信教育などに通うことによって、家事や仕事の合間に目指すことができます。

またここまで見てきたように、社会人や主婦の方が今から薬剤師を目指すのは、時間と費用の面で非常にハードルが高いのが現実です。

しかし、薬に関わる専門的な仕事は他にもあります。代表的な2つの職種と薬剤師を比較してみましょう。

| 比較項目 | 調剤薬局事務 | 登録販売者 | 薬剤師 |

|---|---|---|---|

| 主な仕事内容 | 受付、会計、レセプト作成、薬剤師のサポート | 一般用医薬品の販売、健康相談、接客 | 処方箋の調剤、服薬指導、薬事管理 |

| 必要な資格 | 必須資格なし(関連資格があると有利) | 登録販売者(国家資格) | 薬剤師(国家資格) |

| なるための期間 | 最短1ヶ月〜3ヶ月 | 最短3ヶ月〜6ヶ月 | 最短6年(薬学部卒業必須) |

| なるための費用 | 数万円〜20万円 | 数万円〜20万円 | 350万円〜1,200万円 |

| 平均年収 | 280万円〜350万円 | 300万円〜400万円 | 550万円〜600万円 |

| こんな人におすすめ | 細かい作業が得意、医療業界で働きたい、サポート業務が好きな人 | 人と接するのが好き、販売業務に興味、医薬品について学びたい人 | 専門知識を深めたい、責任感が強い、長期間の学習に取り組める人 |

参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(JobTag)、厚生労働省 薬剤師に関する基礎資料、厚生労働省 賃金構造基本統計調査

登録販売者の仕事内容は「第二類医薬品」と「第三類医薬品」の販売

登録販売者の仕事内容は「第二類医薬品」と「第三類医薬品」の販売です。

また、医薬品販売だけでなく、顧客へのアドバイスや効能の説明なども業務に含まれます。

医薬品の販売という点では、薬剤師と非常に近い職種であると言えるでしょう。

※なお、安全性の観点から特に注意を要する「第一類医薬品」の販売や、処方箋に基づく調剤は、薬剤師のみ行うことができます。

登録販売者になるまでに学ぶべきこと

登録販売者の試験では、以下の内容が範囲として含まれます。

1 医薬品に共通する特性と基本的な知識

2 人体の働きと医薬品

3 薬事に関する法規と制度

4 主な医薬品とその作用

5 医薬品の適正使用と安全対策

出典:東京都福祉保健局

なお、試験合格率は4割ほどと言われており(参考:厚生労働省)、簡単な試験ではありませんが、薬剤師を目指すよりも現実的な選択肢と言えます。

登録販売者試験について、くわしい内容は「東京都福祉保健局」のページをご覧ください。

【Q&A】薬剤師に関する質問

薬剤師に関する質問をまとめました。

それぞれを詳しく紹介していきます。

Q1.主婦から薬剤師になるにはどうすればいいですか?

主婦から薬剤師になるには、最低でも6年間は薬学部のある大学に通う必要があるため、難しいと言わざるを得ません。

特に既に仕事や家庭と両立しながら、薬剤師を目指すこと現実的ではないでしょう。

Q2. 薬剤師の平均年収はいくらですか?

薬剤師の平均年収は「500万円」前後といわれています。

| 職種 | 平均年収 |

| 薬剤師 | 500万円 |

| 看護師 | 364万円 |

| 介護士 | 321万円 |

参考:求人ボックス

看護師や介護士など他の医療従事者に比べて高い傾向にあります。

また薬剤師の中でも、職場によって大きく異なります。

| 職場 | 平均年収 |

| 製薬会社 | 543.2万円 |

|---|---|

| ドラッグストア | 512.5万円 |

| 調剤薬局 | 488.3万円 |

| 病院薬剤師 | 434.6万円 |

出典:マイナビ薬剤師

このように、製薬会社と病院薬剤師で比較すると約100万円の年収差があることが分かります。

ただ、医師と比べると低い

同じ6年制大学の卒業を必要とする医師(約1200万円)に比べると低くなります。(参考:賃金構造基本統計調査)

昇給額もあまり高くないため、収入面を期待して薬剤師を目指す場合、コストに見合ない結果となってしまう可能性あることは理解しておきましょう。

Q3. 薬剤師になるには、中学・高校で何をすべきですか?

中学生は「薬科大学への進学実績が高い高校」への進学を目指しましょう。

また、薬学部の受験で必要な「数学・英語・理科」には、力を入れて勉強しておくことがおすすめです。

さいごに

今回は、薬剤師になるための手順を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

薬科大学に最低でも6年間は通わなければならないため、正社員として働きながら目指せるものでありません。

ただ、年齢制限はないので、長い時間とお金をかけることができれば薬剤師になることは可能です。

あなたがこの記事を読み、納得できる決断を下せることを祈っております。

![転職 – LiPro[ライプロ]| あなたの「暮らし」の提案をする情報メディア](https://www.iid.co.jp/contents-career/wp-content/uploads/2024/10/LiPro_logo_career.jpg)